《中国典籍与文化》2025年第1期

(总第134期)目录、摘要

刊物简介

《中国典籍与文化》(原为季刊,自2024年起改为双月刊)创刊于1992年,由全国高等院校古籍整理研究工作委员会主办。本刊主要栏目有文史新探、文献天地、文化广角、学界纪事等。其中文史新探版块,刊载有深度,有创见,且文笔流畅的考据性论文。文献天地版块,着眼珍稀文献的探幽抉微,传统文献的新意发掘,文献典藏流传的逸闻佳话。文化广角版块,透过具体细微的古代文化事象,多角度审视传统文化。学界纪事版块,刊载相关学人的师友交往,学术活动,治学心得;重要研究课题的进展状况,学术前沿信息;国内研究成果的客观评述。

刊号:CN11-2992/G2

本刊唯一投稿渠道:ccc@pku.edu.cn

《中国典籍与文化》2025年第1期(总第134期)

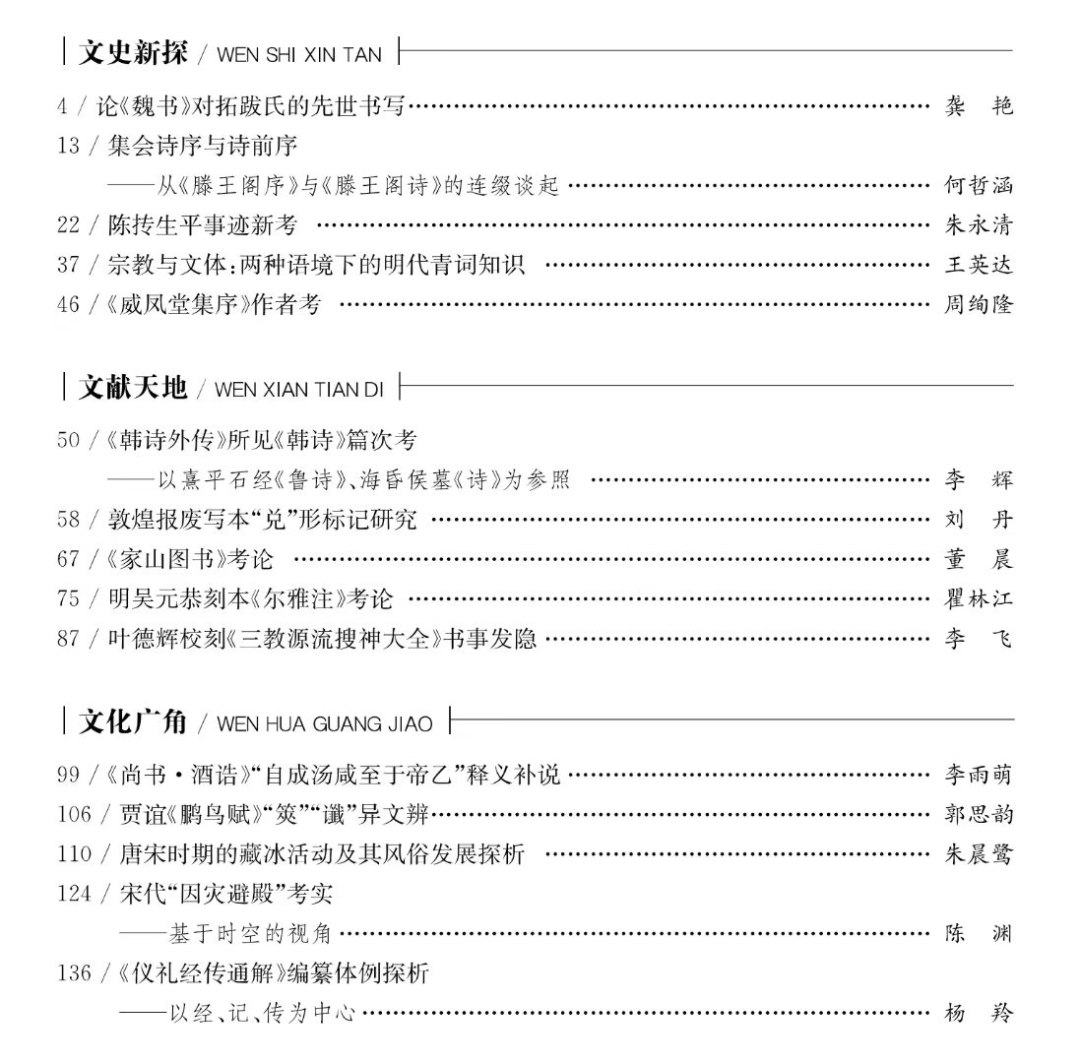

刊物目录

文章摘要

文史新探

论《魏书·序纪》的先世书写

作者:龚 艳

摘要:《魏书》首创《序纪》之篇目,用以记载拓跋鲜卑的先祖历史,掩盖拓跋鲜卑的民族身份与华夏君主之间的矛盾。史官借鉴华夏史书中对君王出身异象的叙述,为拓跋始祖建构感天女而生的神话,赋予拓跋氏的君权以神秘色彩。又通过追溯黄帝世系,建立拓跋鲜卑与华夏民族的紧密联系,消融华夷之间的身份隔阂。基于北魏继晋的需要,史官润饰拓跋先祖勤于晋室的经历,大力塑造拓跋鲜卑忠于晋朝的光辉形象,强化拓跋鲜卑有别于其他北族的历史特征。《魏书·序纪》的创设与书写,折射出史官积极利用华夏历史资源对北魏进行合法化的努力。

关键词:魏书 魏收 感生 黄帝 绍晋

集会诗序与诗前序——从《滕王阁序》与《滕王阁诗》的连缀谈起

作者:何哲涵

摘要:王勃的《滕王阁序》与《滕王阁诗》在南宋时始被连缀为一体,但其连缀形态并不符合《滕王阁序》的文体性质。《滕王阁序》属于集会赋诗场合下创作的集会诗序,却时常被误以为是解释诗歌创作缘起的诗前序。从今存唐人别集原本来看,集中的集会诗序与同一场合下创作的诗歌是被分置在不同类别中的,但在明清的重编本中,诗序却往往被放置在诗歌之前,这是对集会诗序与诗前序的混淆。两者在创作背景、文本功能和文体性质等方面都有着显著的不同。

关键词:集会诗序 诗前序 滕王阁序 滕王阁诗

陈抟生平事迹新考

作者:朱永清

摘要:陈抟是唐宋道教转型的代表,学界对其生平事迹素有争议。其实,他生于咸通十三年(872),卒于端拱二年(989),籍贯系亳州真源(今河南鹿邑),兼具山居隐士与游方道人双重身份。其老师是孙君仿、獐皮处士,道侣为吕洞宾、李琪、谭峭、陈花子,门徒有种放、刘海蟾、张无梦等十五人。其政治参与,只有周世宗与宋太宗两朝。其实际著述,只有《指玄篇》《观空篇》《三峰寓言》《高阳集》《钓潭集》《入室还丹诗》《先天图》七种。

关键词:宋代 道教 陈抟

宗教与文体:两种语境下的明代青词知识

作者:王英达

摘要:由于明代的儒家教化观念与宗教禁断政策,青词退出文人写作视野,成为一种文学记忆。尽管个别文人参与了青词创作,但往往基于皇权的献瑞文化而作,体现出言语溢美、修辞华丽的色彩。隆庆之后,在博学风气与辨体思潮的影响之下,明人得以在挖掘文学传统的基础上重新理解这种体裁,并将之收录在文体学著作中。不过,这些著作注重区分文体正变,往往侧重于收录唐、宋时期的青词作品,并与儒家意识形态相融合。

关键词:宗教 文体 明代 青词

《威凤堂集序》作者考

作者:周绚隆

摘要:南开大学图书馆藏有明人陆圻《威凤堂集》三十六卷,该集卷端第一篇序未署作者名,从序中提及的时事,结合黄淳耀《赠武林陆丽京》、钱谦益《黄蕴生经义序》等相关文献记载,可考订《威凤堂集序》的作者为黄淳耀。顺治二年,黄淳耀与侯峒曾一起,领导过嘉定民众抗清,后城破自尽。《威凤堂集》由陆圻曾侄孙宗楷编辑整理,宗楷在乾隆朝官至兵部尚书,以他的特殊身份,难免不对黄淳耀抗清之事保持高度敏感性。

关键词:威凤堂集序 陆圻 黄淳耀 侯峒曾

文献天地

《韩诗外传》所见《韩诗》篇次考——以熹平石经《鲁诗》、海昏侯墓《诗》为参照

作者:李 辉

摘要:汉代诸家《诗经》在篇次上存在较大差异。《韩诗外传》引《诗》具有一定的体例,即各章章次与章中所引诗篇在《诗》中的篇次高度吻合。因此,从《韩诗外传》的引《诗》次第,可以考察《韩诗》的篇次情况。通过排比,可知《韩诗·瞻卬》《假乐》《卷阿》《泂酌》《裳裳者华》等诗篇次都与《毛诗》不同,而同于熹平石经《鲁诗》、海昏侯墓《诗》。同时,通过诸家《诗》次的异同对比,传统有关《诗》之篇次、世次、“正变”、三家《诗》之关系等争论问题也得以进一步讨论。

关键词:韩诗外传 韩诗 熹平石经 海昏侯墓

敦煌报废写本“兑”形标记研究

作者:刘 丹

摘要:敦煌文献中有不少废弃写经,其上往往有“兑”形标记或相关杂写,学者多称之为“兑废稿”。“兑”之含义费解,前人提出了“脱字说”“阅字说”“除去说”“校勘说”“校对说”“兑换说”等多种说法,众说纷纭,迄无定论;其中“兑换说”流传较广,得到了许多学者的认同。通过对写经制度的考察,可以发现“兑换说”为代表的前人旧说存在诸多问题;通过汉藏文献互证,可以推测此“兑”与藏文报废写经上的“རོ”有关,意思是“废”。

关键词:敦煌 兑废稿 写经制度 吐蕃

《家山图书》考论

作者:董 晨

摘要:《四库全书》子部儒家类收有《永乐大典》辑本《家山图书》一卷,不著撰人,内容为43幅礼图,涉及礼制、礼仪、礼器等内容,并附图注。今见元大德(1297—1307)间何士信编纂的注释朱熹《小学》之书《标题注疏小学集成》前附43幅《小学》图,其图像、注文皆与四库本《家山图书》高度相似,且其内容次第正与《小学》内篇相符。由此推断,这组礼图本是何士信专为注释《小学》所纂,后单独析出流传,并冠以“家山图书”之名。

关键词:家山图书 朱熹 小学 小学集成

明吴元恭刻本《尔雅注》考论

作者:瞿林江

摘要:明吴元恭于嘉靖十七年(1538)刊刻的《尔雅注》是清嘉庆间阮元聘请臧庸撰写《尔雅注疏校勘记》时所据经注底本,其校勘价值虽不如宋十行本、南宋国子监本,但却为时人所重。顾广圻于嘉庆十一年(1806)遂将其翻刻,且至少有两次剜改修补,剜改之依据则多半是雪窗书院本。顾刻吴本广为流传,时人多将其误为吴本原刻,故瞿镛以之校宋十行本,卢宣旬等校刻阮本《尔雅注疏》时又取用之作为经注底本。

关键词:尔雅注 吴元恭 顾广圻 臧庸

叶德辉校刻《三教源流搜神大全》书事发隐

作者:李 飞

摘要:叶德辉借刻缪荃孙所藏的《三教源流搜神大全》可称是近代藏书出版史上的一件雅事。然细读叶氏《重刊绘图〈三教源流搜神大全〉序》,结合相关信札、日记、书目等记载,可以发现他本打算刊刻元板《新编连相搜神广记》,无奈苦求不得。由于缪荃孙弄虚作假的行为,导致叶氏不得不刊刻明刻《三教源流搜神大全》,还在写作重刊序文时为缪氏遮掩,这产生了新的错误说法,今人颇有为其误导者。缪荃孙旧藏《三教源流搜神大全》今存于上海图书馆,其实是所谓的明刻“西天竹藏板”本。仔细推考叶德辉校刻《三教源流搜神大全》的始末,可厘清不少模糊的历史细节。

关键词:叶德辉 缪荃孙 三教源流搜神大全 新编连相搜神广记

文化广角

《尚书·酒诰》“自成汤咸至于帝乙”释义补说

作者:李雨萌

摘要:《尚书·酒诰》“自成汤咸至于帝乙”中的“咸”字释义,素来多有争议。已有学者对“咸”字自清以来的释义做过一些辨析和讨论,但还有进一步补充说明的空间。本文认为“咸”不是“皆”“徧”一类含义,也并非旁注转入正文的成汤之名。“咸”当解释作“结束”“终了”之义,意思是自成汤最终至于帝乙,也就是指在帝乙以前的诸位商王都能够秉持德行,敬畏上天,“咸”则强调了天命至于帝乙后便结束的时间点。

关键词:尚书 咸 出土文献 训诂

贾谊《鵩鸟赋》“筴”“谶”异文辨

作者:郭思韵

摘要:通行本贾谊《鵩鸟赋》之“谶言其度”句,《史记》原载作“筴言其度”,但自《文选》从《汉书》之“谶”,后人遂亦据两书校定为“谶”迄今,且毫无争议。然而若就史迁的行文原则、文学的发展趋势、两汉的谶义嬗变以及贾谊的学术思想等因素综合审视,“筴”讹作“谶”,实有不容忽视的合理性与可能性。

关键词:鵩鸟赋 谶言 筴言 秦谶

唐宋时期的藏冰活动及其风俗发展探析

作者:朱晨鹭

摘要:唐宋时期,冰广泛运用于日常生活的各个领域。藏冰之俗伴随着人口迁移与气候变迁,实现了南北贯通。同时,政府统一的兜售以及民间藏冰设施的普遍建立,又使其充分渗透至民间,掀起了一股冰雪贸易的浪潮,也为元明清三代更为繁荣的藏冰活动提供了良好的基础。唐宋时期藏冰与用冰的普及,使得冰“日用化”的观念得到全面提升,改变了民众对冰事的理解,是人们对自然认知能力提升的重要表现。

关键词:唐宋时期 藏冰 风俗 观念

宋代“因灾避殿”考实——基于时空的视角

作者:陈 渊

摘要:宋代皇帝沿袭了前代因灾异而避正殿的传统。在空间上,与唐代皇帝在灾异出现后避大明宫之宣政殿不同,由于宋代以垂拱殿、紫宸殿作为正殿,宋代的因灾避殿是指皇帝在灾异出现后不御垂拱殿或紫宸殿,而在延和殿或崇政殿听政议事。在时间上,尽管宋代皇帝可以自主决定因灾避殿的持续时间,但由于宋代因日食、彗星等天文异象而避殿的情况较水旱之灾为多,避殿时机的选择就显得尤为重要。

关键词:避正殿 文德殿 垂拱殿 紫宸殿 灾异

《仪礼经传通解》编纂体例探析——以经、记、传为中心

作者:杨 羚

摘要:《仪礼经传通解》是以“经”“记”“传”为基本结构,博采群书,对《仪礼》重编的礼书。“经”指仪文度数,分“经礼”和“曲礼”。“经礼”是对个人成长、社会秩序和国家制度基本内容的设计,包括有整套流程仪式的礼典,为“礼之大节”。“曲礼”为微文小节,是日常生活的行为规范。“记”分“经之记”和“传之记”。“经之记”有“随经附记”补经不备和“以记为经”补充经文内容与篇章结构两种形式。“传之记”列为篇章,阐述礼义。“传”分“随经附传”和“离经之传”。“随经附传”有以义解经兼载传闻之“传曰”和以事解经并附变礼之“传”两类。“离经之传”指与“经”相对应的解经篇章,由阐述礼义、补充礼制、变礼和事证四部分组成。

关键词:朱熹 仪礼经传通解 编纂体例

读书丛札

校勘学释例

形讹是正须有据

作者:王瑞来

学界纪事

哈佛藏《永乐大典》二题

作者:赵明韬

补白

《公羊传·昭公元年》“君亲无将”句本非传文

作者:王泽春

唐代官撰行状作者考

作者:张 蒙

《孔子生年月日考异》作者考

作者:董喜宁

《中国典籍与文化》征稿启事

一、《中国典籍与文化》杂志是教育部全国高等院校古籍整理研究工作委员会主办的综合性学术刊物。刊物以弘扬中华学术文化为旨归,致力于以文献学为背景的传统人文学术探讨与学术交流。本刊分设文史新探、文献天地、文化广角等栏目,欢迎海内外学人赐稿。

二、本刊原为季刊,自2024年起改为双月刊,每年二、四、六、八、十、十二月各一期,凤凰出版社出版。

三、来稿篇幅以中文一万五千字内为宜,较长的论文与珍稀文献发布,可改投本刊主办的《中国典籍与文化论丛》。除经本刊同意,不接受已发表稿件和翻译稿件。

四、本刊实行双向匿名审稿制度。稿件一经采用,编辑部将及时通知作者。如四个月后仍未收到采用通知,作者可自行处理。因编辑部人员有限,恕不退稿。请在来稿中另页注明作者姓名、学历、职称、服务或学习单位,并附通讯地址、邮政编码、联系电话、电子邮件诸项联络信息。

五、来稿请严格遵守学术规范,杜绝抄袭剽窃和一稿多投多发。来稿如涉及著作权、出版权方面事宜,请事先征得原作者或出版者之书面同意,本刊不负相关责任。本刊有权对来稿进行删改加工,如不愿删改,请事先声明。

六、来稿刊出之后,即寄赠稿酬、样刊。本刊享有已刊文稿的著作财产权和数据加工、电子发行、网络传播权,本刊一次性给付的稿酬中已包含上述授权的使用费。如仅同意以纸本形式发表,请在来稿中特别注明。

七、为便于匿名审稿,来稿请另纸注明姓名、工作单位和学历职称,并附通讯地址、邮政编码、电话号码、电子邮件诸项联络信息。

八、本刊目前仅接受电子邮箱投稿,唯一投稿邮箱是:ccc@pku.edu.cn。若电子投稿确有困难,请将纸质稿件邮寄至:

北京市海淀区颐和园路5号 100871

北京大学哲学楼328号

《中国典籍与文化》编辑部

《中国典籍与文化》文稿技术规范

一、来稿请以Word文档打印纸本,同时提供电子文档。

二、随文提供内容摘要(200字)、关键词(2—4个)和英译标题,并附作者简介(50字)和联络信息。

三、来稿正文请按“一、(一)、1.、(1)”的序号设置层次,其中“1.”以下的章节段落的标题不单独占一行;文稿层次较少时可略去“(一)”这一层次;段内分项的可用①②③等表示。

如:一、XXXX

(一)XXXX

1. XXXX

(1)XXXX。①XXX; ②XXX; ③XXX。

四、来稿中的注释,请采用页下注、每页各自编号,注号置于句末的标点符号之前,如:孔子已有“六艺”之说①,“……将边界查明来奏” ①。但引文前有冒号者,句号在引号内,则注号置于引号之外,如:《释名》云:“经者,径也,常典也。”①

五、注释文字标引文献的具体格式规定如下:

1. 著作类:著作者《书名》,出版单位,XXXX年,页X至X。又:著作者《书名》卷X,XXXX年XXX本。著作者、书名之间不加冒号、逗号或“著”、“撰”字样。

例:① 郭绍虞《宋诗话考》,中华书局,1979年,页75。

② [清]张裕钊《濂亭文集》卷四,清光绪八年查氏木渐斋刊本。

2. 古代文献著作者前需括注朝代,书名、篇章名后,可标示所属丛书名;书名加篇名者,书名与篇名之间,如有卷次,加卷次。

例:①[清]刘文淇《左传旧疏考正·自序》,《清经解续编》卷七四七,上海书店,1988年,页881。

②《旧唐书》卷七三《颜师古传》,中华书局,1975年,页2594。

3. 杂志类:著作者《论文名》,《期刊名》X年X期,页X至X。又:著作者《论文名》,《期刊名》X卷X号,页X至X。

例:① 袁行霈《〈新编新注十三经〉刍议》,《北京大学学报》2009年第2期,页7。

② 池田秀三著、金培懿译《韦昭之经学—尤以礼为中心》,《中国文哲研究通讯》第15卷3期,页141-155。

4. 西文书名与杂志名均用斜体,文章名加引号。日文、韩文参考中文样式。

例:① Ad Dudink, “The Chinese Christian Books of the Former Beitang Library”, Sino-Western Cultural Relations Journal XXVI (2004), pp. 46-59.

5. 同一篇文章中,重复出现的文献标注出处只列著作、论文名和页码即可,重复出现的注释不用“上同”简略。

六、图表按先后顺序编号,在文中应有相应文字说明,如见图X,见表X。

七、数字用法:

1. 公历世纪、年代、年、月、日用阿拉伯数字,如18世纪50年代。

2. 中国清代和清代以前的历史纪年、其他国家民族的非公历纪年,用中文数字表示,且需用阿拉伯数字括注公历。如秦文公四十四年(前722),清咸丰十年(1860),日本庆应三年(1867)。

3. 中文古籍卷数均用中文数字表示,如作卷三四一,不作三百四十一,叶(页)数用阿拉伯数字表示。

内容来源:《中国典籍与文化》2025年第1期

排版:孙宇

校对:蔡千千

审核:杜以恒