中文学人系列专访 24

斯文鼎盛,世运新潮。今年是北京大学中文系建系110周年,为了回看北大中文系的发展变迁,重温几代学人的身姿与风采,共同探索和创造中文人的未来,我们策划了中文学人系列主题专访“我与中文系”。参与专访的学人中,既有白发满鬓仍心系学科的老先生,也有忙碌在讲台与书桌之间的中青年教师。他们讲述着人生道路上的岔路与选择,诠释着个人与世界之间具体而微的密切关联;他们梳理着治学过程中的难关与灵感,传递着朴素坚韧的中文传统。这是中文学人的一次回顾、总结和反思之旅,沿着先生们学术与理想的历史轨迹,我们得以触摸“活的历史”,感受“真的精神”。更多专访将陆续推出,敬请期待。

受访人:戴锦华

采访人:王雨童

采访时间:2020年8月11日

图一:戴锦华在人文学苑3号楼留影

受访人介绍:

戴锦华,1959年生。1978年考入北京大学中文系。自1993年起任教于北京大学比较文学与比较文化研究所。现为北京大学人文特聘教授,北京大学电影与文化研究中心主任。主要从事电影、大众传媒与性别研究,是中国大陆最早从事女性主义理论、中国电影史论、文化研究的学者。中文专著有《浮出历史地表——现代妇女文学研究》(合著)《雾中风景——中国电影文化1978-1998年》《电影批评》《隐形书写——90年代中国文化研究》《涉渡之舟——新时期中国女性写作与女性文化》《昨日之岛》《性别中国》等十余部;英文专著有Cinema and Desire(1999), After The Post-Cold War(2018)。专著与论文被译为韩文、日文、德文、法文等十余种文字出版。曾在亚洲、欧洲、北美、南美、非洲、澳洲数十个个国家和地区讲学和访问。

采访人介绍:

王雨童,北京大学中文系比较文学与世界文学专业博士研究生在读。

王雨童:感谢戴老师今天接受我们的采访,首先想请您从与北大中文系的缘分说起,您在北大度过了四年的大学时光,当初为什么会选择北大中文系呢?

戴锦华:我在1978年进入北京大学学习。可能年轻的朋友不知道,恢复高考的第一届是77级,77级和78级之间仅相隔半年,所以某种意义上说,我们算是文革结束、恢复高考的第一代。在我读中学的时候,通过考试,经由自己的努力进入大学,是连做梦都不敢做的一件事。因为在此之前大学招生经历长期停顿,恢复招生后也是工农兵学员的推荐制,在当时的我看来,高考是一个以前不敢梦想的、公平理想的考核方式。说远一点,大家可能记得北大的同学在1984年国庆游行时打出的标语“小平你好”,它最直接的含义就是感谢恢复高考,让我们这些没有背景的读书孩子们能够上大学。我认为,我们中的多数人对于未来专业的选择都是非常明确的,对我来说选择中文系是没商量的一件事,不会考虑其他的专业。在这样一种笃定地要读中文系、笃定地要进入大学求学的情况下,北大是梦中之梦。那个时候整个社会并没有关于高考的经验,我们简直受到了整个社会的照料和宠爱。我记得高考的时候,监考老师脱下他们的上衣挡住窗户的阳光,不断地给考生送水,一个一个地照料我们,因为这是整个社会的梦想和转折时刻。那时候从家里通往北大的路是一条两边都是麦田的白杨树大道,我当时对北大的全部想象,就是沿着这条大道走下去,走出城区,进入北大。北大中文系的四年奠定了我生命当中的一切。其实我觉得,与其说是那些具体的课程以及受的专业训练,不如说是北大的校园氛围和老师们整体的形象,到今天为止仍然是榜样和不可逾越的标杆。

图二:1970年代末,严家炎、孙玉石、谢冕、费振刚等与学生们在北大图书馆前合影(后排右一为戴锦华)

王雨童:能否请您具体地谈一下中文系的老师们对您的影响?

戴锦华:真的很难尽数。每次谈到中文系的老师,我都会说到乐黛云老师。在我就读的四年期间,乐老师大部分时间都在国外,她回国时所做的公开演讲和开设的课程是一座难求的。我第一次听到诸如结构主义、结构主义符号学、批判理论这些概念,就是在乐老师的一次归国演讲中。当时我坐在今天的办公大楼礼堂的窗台一角上,听完了整场讲座。那时候大家都知道乐老师是“归来者”,二十三年在乡村、在农场、在锅炉房,在社会的底层和最普通的劳动者中间。她怎么自学英语,怎么最早开始用尼采的思想来阐释现当代中国文学,她和汤老师的爱情,她在中国人文科学界如何最早地走向国际、出版英文专著等,她个人的生命故事就是一个了不起的传奇。实际上最终使我坚决地选择未来做一个大学老师的,是看到她跟汤先生两个人在黄昏的未名湖边散步的场景。我不好意思正面去打扰他们,我就注目他们的背影,那个时候心里暖暖的,获得了一种精神上的稳定,我想仿效他们这样的一生。

图三:2006年戴锦华与老师乐黛云先生在北京大学电影与文化研究中心成立大会的合影

再比如说林庚先生的“楚辞研究”课程,我永远记得到第二节课的时候,我要用一个布条或纸条缠住手指,因为已经记笔记记到手抽筋,真想把每一个字都记下来。虽然彼时他已经年近七十了,但林庚先生讲课时展现出真正的学识广博、学贯中西,同时又幽默机智。再比如当时的孙玉石教授、洪子诚教授,他们都是第一次上专业课的年轻教员,但他们的课特别精彩,跟我们有一种亦师亦友的亲切状态。后来我才知道,我在大学三年级写的论文被洪子诚老师拿去推荐发表,使一个年轻人能在重要的学术刊物上发表对新时期文化的讨论。我也会经常想起谢冕老师,他每一节课是从衣衫俨然开始,讲着讲着全情投入,逐渐解开西服扣子,脱掉西服,把领带也拉松,然后手舞足蹈,激情澎湃地把每节课变成演讲。我们可以肆无忌惮在课堂上站起来反驳老师的观点,然后老师会在课后到你的宿舍来跟你继续地论战。我永远也不会忘记这些场景,而且那个年代不会再现了。

王雨童:在您自己成为人师之后,在传道授业、尤其是指导硕士生、博士生的过程中,最重视哪方面能力的培养?

戴锦华:我一直希望能做到两点,第一点是与学生分享问题,分享那些无解的问题——尚未被提出、尚未被解答,甚至被宣布为不可能有答案的那些问题。第二点,我一直希望对问题的分享同时是对思想能力的共享和培养。当然,到进入教学生涯“倒计时”的时候,我也知道这样的诉求是最高纲领,甚至某种意义上是不可能的任务,但我仍然认为这至少是研究生教育阶段必须的内容。如果不包含这样的内容的话,我认为所谓导师的角色就不那么必要。因为学术制度自身越来越自动有效地完成格式化培养,即一般的学术生产能力和教学程序的习得,整个体制自身在某种程度上可以自主完成学生培养,一个老师最多扮演的是功能性的调节角色。但是我想,如果我们仍然有一个现代版的薪火相传,或者说师徒承续的话,我仍然坚持认为问题的分享和思考是最重要的。

图四:2019年,戴锦华与学生们在一起(左起第二为戴锦华)

王雨童:在您的阅读生涯中,您能否列举几本对您影响最大的学术书籍?您会跟学生们分享这些书籍,让化学反应传递吗?

戴锦华: 这是我最难回答的问题,因为我毕生的阅读习惯是“博览群书,不求甚解”,在阅读量上大概无愧于任何学者,但是在细读深读、有自己的经典文本的意义上说,我可能有愧于绝大多数的学者。影响我的书籍太多了,成为我生命中不同阶段的参照的文本也太多了。我学术起步的年代,是一个今天学术环境中人们很难想象的、与世界相脱节、学术资源非常有限的状态,所以事实上对我的生命形成巨大影响的书,当时可能是在断篇残简中获得的。比如说,我们是通过读别林斯基而获知莱蒙托夫的《当代英雄》的,在那很久以后我才读到文本。其实,当我读到《怎么办?》小说时挺失望的,因为在原来断篇残简的想象中,它是这么美丽,这么丰满。学术著作也一样,比如说杰姆逊的北大演讲录(《后现代主义与文化理论》)和特里·伊格尔顿的《20世纪西方文学理论》,当时它们对我来说并不是一个地图或导引,它就是全部,我通过他们的描述才了解到那些重要的思想家和理论家。今天我会更肯定地说,没有什么文本具有圣经式的位置,我也认为大学和研究生教育不是复制再生产,而是培养回应问题和原创性思考的能力。所以对我来说,没有原文本、原典或者说经典。其实被人们称为称为原典的东西,我觉得都值得、甚至都必须读,但是不必把它作为原典,焚香沐浴、拿好红蓝铅笔地去读。

图五:戴锦华与同学们交流

王雨童:可以说您的学术其实是从对生命的追问开始的,您之前也曾经说过,“我的整个学术过程,所有书的写作过程完全是我生命的内在组成部分”,您跨越了电影研究、文化研究、女性主义、第三世界研究等诸多学术领域,它们是如何成为您生命,同时也是成为您学术的一部分?

戴锦华:一方面,我迄今为止全部的学术动力都必须有某种现实的触动,尽管最后我在触动之下处理的问题未必一定是现实问题,可能选择一个相对历史的切入角度。如果我所处理的问题不与在现实当中困惑着我的问题形成互动,我就没有动力去推进和完成。另外一方面,我真的觉得我是个非常幸运的人,我生命最好的年华遭遇到人类社会最好的年代。在我年轻的时候,世界刚刚度过了极度动荡、急剧变革的时刻,但我们变革世界的勇气和信念仍在,同时资本主义仍然有它的纵深和成长空间。在这种双重的动力之下,世界的未来是开放的,它和我生命当中最好的年华相碰撞,给了我们太多的、前辈和后来者都没有的历史机遇。而另外一个幸运是非常个人的:我以热爱的东西为职业。所以,我整个学术工作的内在性是因为学术不仅是我的工作方式,也是我的生活方式;不仅是生产方式,也是赢得快乐和和创造快乐的方式。所以,在这种意义上,我会说学术过程是我生命的内在组成部分。

图六:2001年,戴锦华在静园六院办公室

王雨童:具体到您的学术领域,先从文化研究来说,九十年代文化研究对中国整体的人文社科领域产生了重要的影响,您作为最早在中国从事文化研究的学者,如何看待文化研究在中国的发展历程呢?

戴锦华:我反复讲过的是,当年我做文化研究其实是某种反身命名。八十年代后期我逐渐形成了多少是我自己独创的一种对电影的研究方法,以及八九十年代之交我试图勾勒和回应中国社会和中国思想的变局,在这一过程中,我形成了一种并非自觉的工作方法。在我1994年到北美访学的时候,我的这些工作被欧美学者反身命名为文化研究,我才知道这种完全在没有先例、没有范本、没有理论资源的情况下摸索出来的东西,原来呼应了一种在国际上叫文化研究的学术。当我结束在美国学术界较长时间的访学、返回中国的时候,我跟乐老师汇报我的工作,乐老师就肯定地说你做的是文化研究,这是比较文学的前沿。通过乐老师我理解到比较文学的精神不仅是比较,而且是跨语系,也是跨学科。

中国的文化研究和欧美的文化研究的不同之处在于,欧美的文化研究是在新的大众文化工业、大众文化生产的全面冲击之下给出的回应,尤其是在战后美国霸权的形成和美国式文化工业冲击下,欧洲知识分子试图给予的正面回应。而中国的文化研究始于中国的文化工业开始勃兴,但同时这一文化工业又是在知识分子整体呼唤和殷殷期盼中产生的。同时,中国文化研究的产生伴随着中国知识界分化,伴随着一种新的、与国际相连接的所谓社会批判立场再次浮现。所以中国的文化研究有它的庞杂含混,也有它的丰富之处。我自己也在这样的过程中逐渐地明确和试图界定我所倡导的、我所从事的工作。

图七:2010年百年系庆纪念活动,戴锦华(右一)与老师乐黛云先生(左二)及学生们的合影

王雨童:1995年创办的北京大学文化研究工作坊是大陆第一个专门从事文化研究的工作机构,您是在什么的机缘之下创立工作坊的?

戴锦华:非常简单的是,这是乐老师替年轻人铺路盖房。我1995年回国第一次开设了“文化研究的理论与实践”课程,同时乐老师再次给予一切帮助来创建这样一个研究机构。她不仅在比较文学研究所之下创立了文化研究工作坊,而且同时把文化研究设为硕士招生方向。我在自己开设课程的同时,带领主要以硕士生为主,包含少量的博士生和本科生的学生们开设每周一次的讨论班。在美国我第一次知道有seminars这样一种讨论班形态,师生坐在一起讨论问题,共同读书,共同分析。我并没有想完全复制seminars,但我觉得必须找到一种能与在消费者文化中成长的年轻人们共享的方式,找到一种习得他们的文化,同时分享我的问题的方式。所以1995年,我同时开设了“文化研究的理论与实践”课程,建立了文化研究工作室,开始了一学期一度的文化研究工作坊,从那时直到今天,工作坊都在继续。

图八:2011年墨西哥自治大学,戴锦华与外国学生在一起

王雨童:在您看来比较文学的意义是什么?北大中文系的比较文学学科有什么特色呢?

戴锦华:我对比较文学的理解可能是相当理想化或相当理想主义的,同时这种理解可能也会被比较文学学科内部的学者视为外部之见,因为我始终没有进入比较文学的学术体制内,尽管我每一次这样表述都会被乐老师否认。我理解的比较文学首先是歌德的“世界文学”概念,现在先暂时抛开对殖民主义、帝国主义、资本主义、现代主义的反省,世界文学是在现代历史当中的全球史认知。每一种文学都带有地域化特征、区域化特征,都被语言的事实所规范和限定,而世界文学意味着一种新的巴别塔,是人类相互理解和沟通的努力,用它去对抗现代资本主义内在的种族主义、等级制度、以解放之名完成的对一部分人的解放和对另一部分人的放逐。其次,我觉得比较文学是一个最基本、最重要的跨语系机制,它不仅带领我们跨越语言的高墙,同时真正带我们进入他人。而走进他人不仅是认知他者,也是认知自我作为他者,在我看来这是最重要的比较文学的理想。

图九:2007年,戴锦华在课堂上

王雨童:可不可以这样理解,无论具体是文化研究还是电影研究,在北大中文系做这些具有比较视野的研究,它的特殊性、趣味性正是这种“视差之见”?

戴锦华:我希望如此,因为我的学术生涯后半期所经历的主要事实就是学科化、规范化和专业化,不是伴随着新技术革命和全球化壁垒的坍塌而坍塌,而是篱笆墙的重新修建。在这个意义上说,我希望我的工作具有这种视差之见的意义,希望能够在我不断地认知自我局限的同时,也能够使大家在不断跨越、拓展边界的意义上工作,但这只是我的一厢情愿。

王雨童:对于在今天的学术体系下仍有志于跨越界限的年轻学生,您认为他们应该具有哪些能力?

戴锦华:首先,我非常希望作为一个人文学者,你应当有充分的好奇心。以前我会觉得这是一个太低的原则,后来我才发现好奇心似乎不是人文学者的必须了,因为人文学也越来越被限定在某一个专业方向之上。我希望大家始终不丧失对于文本——无论是小说文本、艺术文本还是大众文化的文本,无论是通俗文本还是高雅文本——的好奇心。这样的前提之下,我们才能谈到“跨”,但从这个意义上说其实也无需跨越,因为你的生命事实就在丰富繁杂的文化艺术现实之中,而并非因为我是一个文学研究者,我就生活在文学的文本事实中,我是一个戏剧研究者,我就生活在戏剧的文化现实中。我认为一个人文学者的基本修养,首先不在于专业著作的精读,而是对于文本的广泛占有。这是一己之见,我不求别人赞同,但是我自己毕生受益。

图十:2015年广州,戴锦华与导演王小帅亮相华语传媒大奖红毯

王雨童:您一直坚持以一种沟通,同时也是求同存异的方式向大众清晰地传达自己的观点,您是如何看待学术研究与社会参与的关系?

戴锦华:首先,这二者对我来说始终有张力。前面我说过我所有的学术动力都是现实触动,所以我的学术工作自身构成某种对现实的回应,或者说我可以比较轻松地在公共论域中做出相对有把握的回应。但张力状态在于今天越来越学院化的学术现实。学院确实与社会文化空间,尤其是新媒体所形成的公共论域之间有越来越大的落差和紧张。这时候,作为一个不拒绝在公共论域中发言的学者,就会面临着诸多的诱惑和陷阱:怎么去区隔、或怎么去组合作为一个人文学者和作为一个公共论域以及大众文化生产脉络中的言说者的身份。不论你自觉与否,你的关系势必被混同,势必有一个相互的重叠和置换,这一点我自己非常警惕。所以在1990年代中后期,我曾经完全撤出公共领域和大众文化讨论场。迄今为止我仍不“触网”,没有博客和微博,也不把微信朋友圈作为我的言说空间。到今天为止,我非常惧怕“火焰战争”,我不知道在网络非黑即白、即刻撕成一团的逻辑中,我可能占据什么样的位置。

另外,作为一个学院知识分子,一个大学的教授,你与底层的弱势群体之间能建立什么样的关系?我觉得我生命当中最宝贵的、也相对不大一样的一段生命经验,就是1999年到2013年之间参与的农村基层调查,我介入了农村各种各样的妇女组织。还有第三世界考察,我走遍了亚非拉几十个国家的农村、丛林、原野和运动现场,这与今天几乎是两种不同的道路或不同质的生活。一方面我的学术和思想极大地受益于这种介入,可同时我也在警惕,这种介入本身丝毫不意味着某种道德优势、某种道德资本。所以到现在为止,我拒绝混同这两个层面,更拒绝它们形成一种资本的累积,甚至是社会资本的转换。我自己非常不喜欢以介入为道德褒扬,或者以介入作为自己学术言说的背书或者特权。

图十一:2016年,戴锦华公共演讲

抛开所有思想获取的层面,当你在世界的远方,在底层、在边缘人群当中拥有一些真心朋友的时候,你的整个生命都好像落地了,都好像有了根。我不再有此前长久迷惑着我的那些自我怀疑,即我做这些事到底有什么意义。今天面对同行们“这有什么用”的质询,面对着成功者“你们是在做无用功”的质询,我一点都不会被伤害,因为我看到我所做的工作和那些真实的生命和人群发生共享。我体认到他们懂得我的工作,他们分享我的思考,我甚至可以说,可能我的工作是真正更有意义,更有价值,更有生产力的。但这是我内心的快乐,而不是当标签一样贴在自己脑门上的东西。

王雨童:最后,请您用一两个词谈一谈您对北大中文系的总体印象。另外,您有没有什么对中文系的祝福和期待呢?

戴锦华:在历史上,北大中文系是京师大学堂最早的科系之一,也是最重要的科系。在我读书的年代,我们是王冠上的钻石,是人文社会科学所有专业当中录取分数最高的专业,我的班里同学包含了一半以上的区域状元。不需要体制的支撑,中文系作为历史与学科意义上的骄傲和光荣,对我来说从来没有改变过。所以,中文系对我意味着什么?我认为是一种笃定,一种坚持,这种笃定和坚持体现在对中国文化,对中国文学,对历史所折射的中国现实的追问上。

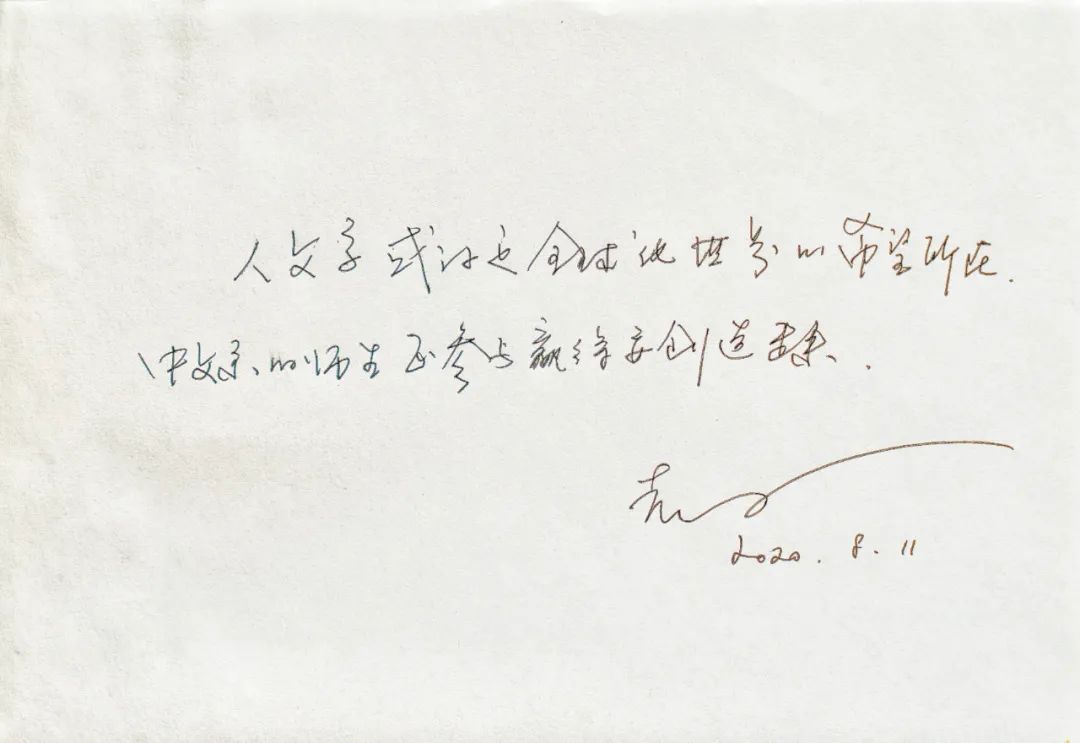

图十二:戴锦华为中文系110周年系庆题词:

“人文学或许是全球化世界的希望所在。中文系的师生正参与赢得并创造未来。”

最后,与其说是对中文系的祝福和期待,不如说是对人文学的祝福和期待。在世界范围内,人文学的边缘化都到了前所未有的地步。我还是那句话,我觉得这不是中文系的悲哀,这是世界的悲哀。这样一个被新技术革命、被大数据所掌控的世界,无疑是一个酿造危机而不提供解决方案的世界。我相信由中文系的各位同仁、未来学者们所坚持的人文学是最有可能有效的解毒剂。所以,如果说我期待什么的话,我期待经由人文学,我们去想象未来和创造未来。

责任编辑:田淼

排 版:李岚

图片来源:图一(徐梓岚摄)、五(周昀摄)、十二(王雨童摄)为原创,图二源于北京大学档案馆,图三、四、六、七、八、九、十、十一由受访者提供。