中文学人系列专访 5

斯文鼎盛,世运新潮。今年是北京大学中文系建系110周年,为了回看北大中文系的发展变迁,重温几代学人的身姿与风采,共同探索和创造中文人的未来,我们策划了中文学人系列主题专访“我与中文系”。参与专访的学人中,既有白发满鬓仍心系学科的老先生,也有忙碌在讲台与书桌之间的中青年教师。他们讲述着人生道路上的岔路与选择,诠释着个人与世界之间具体而微的密切关联;他们梳理着治学过程中的难关与灵感,传递着朴素坚韧的中文传统。这是中文学人的一次回顾、总结和反思之旅,沿着先生们学术与理想的历史轨迹,我们得以触摸“活的历史”,感受“真的精神”。更多专访将陆续推出,敬请期待。

受访人:严家炎

采访人:高远东、贺桂梅、曲楠

采访时间:2020年9月10日

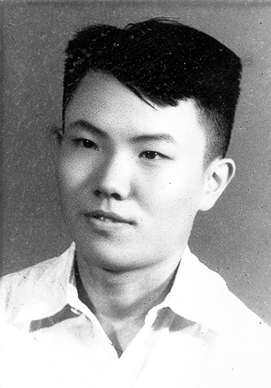

图一:严家炎在访谈中

受访人介绍:

严家炎,1933年生,1957年考入北京大学中文系,1958年副博士研究生肄业,留校任教。北京大学哲学社会科学资深教授、博士生导师。曾任北大中文系主任,国务院学位委员会第二、三届语言文学学科评议员,中国现代文学研究会会长。主要著作有:《知春集》《求实集》《中国现代小说流派史》《世纪的足音——二十世纪中国小说论集》《论鲁迅的复调小说》等。编著有《穆时英全集》《二十世纪中国小说理论资料(1917-1927)》等,参与主持《中国现代文学史》(三卷本)《二十世纪中国文学史》等大型文学史项目的编写工作。

采访人介绍:

高远东,1979~1986年在北京大学中文系本科、研究生学习,获文学硕士学位。1993年8月回北京大学工作至今。主要从事周氏兄弟研究、中国现代文学与现代思想研究。

贺桂梅,1989~2000年在北京大学中文系本科、研究生学习,获文学博士学位,同年留校任教。主要从事20世纪中国文学史、思想史、女性文学史研究与当代文化批评。

曲楠,北京大学中文系现代文学专业博士研究生在读,研究方向为中国近现代文学与文化。

曲楠:严老师您好,很荣幸能邀请您参加系庆的专访,今天恰逢教师节,先祝您教师节快乐,身体健康。您在1956年考入北京大学中文系之前,没有正规大学的学历,就读的是华东人民革命大学。能跟我们简单介绍一下这段经历吗?

严家炎:八十几岁了,谈的是好几十年前的事情,但印象是永远不会忘记。我还记得我第一次进北大是1956年,因为当时在开“八大”(共产党第八次代表大会),我陪着铜官山矿务局的一位局长到北京来。接着几个月以后正式入学,是在1957年2月份。这个有点特殊,一般不会在1957年这个时候入学,但我们恰好是1956年考进来,然后被安排到1957年2月正式入学。所以跟其他届的同学不一样,我们那一届的同学都是1957年2月份进来的。

你刚刚问到华东人民革命大学。我高中毕业以后,在1950年2月先进了华东人民革命大学,之前进的是华东团校。这段经历应该说时间不算很长,但是谈自己的思想转变、思想改造这样的课题,是从那里开始的。我觉得这辈子,这个印象是蛮深刻的。

图二:访谈间歇,严家炎题词中

我在华东人民革命大学学了半年,讲课的老师中有一位是刘雪苇先生,他是华东人民革命大学的副校长。这位老师讲课非常突出,他给我们谈思想的改造,谈得非常深刻。他自己就是从延安过来的,1936年去延安,然后在延安他自己也参加学习。我们当时其实就15、16岁,准确一点是16岁,年纪很轻的,但就接触了思想改造的问题。我们没有想到,一个十五六岁的孩子上学,头一课就是思想改造,而且连续几个月都是学习这个课程,我这一辈子都不会忘记这段经历。我觉得听了他讲的那些东西之后,真有帮助,心悦诚服地愿意让自己成为革命海洋中的一滴水。如果是一个没有水平的人,在那里讲不出什么名堂来,我相信效果一定是很差的,即使结业也是达不到要求的。我从来没有听到过另外一位像刘雪苇这样子把革命、土改、还有各种各样的内容讲得那么深刻的老师,难以想象。因为他对我们进行这样的教育,所以我觉得我这一辈子一直到现在,还是有着一些体会。他是一位真正的革命者。50年代初期这几年对他们来说很难,各种各样接踵而至的问题,甚至受到冲击,这也是难以想象的。

图三:1947年,严家炎在上海吴淞中学

曲楠:非常珍贵的关于您个人生命的一段讲述。在我看来,您的这些宝贵的讲述不仅已经融入到了现代文学学科的诞生、发展以及在新时期的重建,而且已经非常紧密地与整个当代的共和国历史纠缠在一起。

严家炎:可以说我一开始工作,实际上就是进入到革命事业当中,自己也可以说全身心地投入到工作中。1949年上海解放半年以后,我就加入新民主主义青年团,之后进入华东人民革命大学。我们那时候真的是全身心地投入到革命当中去。我们第一个月也没有任何的工资,第二月开始有两块钱的收入。但在那种情况之下,我还全身心投入到工作里面去,觉得完全符合自己的内心要求。我去参加土改,土改就参加了四次,都是在安徽省。当然自己开始并没有什么经验,对土改的意义也不完全清楚,但就投入其中,跟贫下中农交流,搭在一起参加土改工作。连着三期在滁州专区土改,然后最后第四期是到皖北的宿县。

图四:二十岁时的严家炎

我曾经在1952年以前写过一些笔记,写了笔记之后干嘛呢?实际上是写文学作品,把我自己的体验写到文学作品里。但是实际上没有这样(做)。因为像刘雪苇这样的人不久就开始受到冲击,我感到很痛苦。这些笔记到了“反胡风”的时候,就被我烧掉了。笔记里有好多我的老师刘雪苇课上讲的东西,他生活当中的一些体验、他对所谓“胡风集团”的看法等等。我害怕把别人牵扯进去,所以一把火烧掉了。

搞完了这四期土改以后,又到皖南铜官山的矿区,这就连着六年在那里,这些可以说都是从实际工作出发,自己得到的磨练。所以我的经历和一般的年轻人很不一样的,我不知道你们有没有听出来什么不同的地方。

图五:1955年春末,严家炎在安徽铜官山矿务局(今铜陵市)

曲楠:确实是很不同的一段经历。您之后就进入北大开始攻读副博士学位,这是怎样一种学位设置?

严家炎:1952年我们国家决定了一个方向就是要学习苏联。苏联没有硕士研究生,它叫副博士研究生。学制四年,正式授予学位,副博士之后就是博士了。北大登广告已经是1956年夏天了,考试的时候是9月份,1957年春节后入学,学四年的话就是1961年的春节才毕业。当时说是有学位,但是到了1958年,毛泽东发话要限制资产阶级法权以后,军队取消了元帅、大将、上将、中将等军衔,大学就取消了博士、副博士学位。研究生还是要招的,但是说明了将来毕业的时候没有学位。我为什么后来没有学下去呢?倒不是因为这个原因,而是1958年10月组织上决定把我提前调出来的,最重要的原因就是北大中文系青年教师没有几个了。

右派划得很多,主要是第二期反右。第一期的反右是1957年,从6月份开始,秋天结束,划了一些,很少。全校的反右主要是第二期。我1957年2月进北大读研究生以后,那是拼命用功,埋头苦读的。忽然系里把我叫去谈话,我恳求不要把我提前调出来,到1961年毕业了再调,那时你愿意叫我做什么我都服从分配。他们说不行。没有征求我的意见,已经报到北京市的人事局去了。北大这样的学校,业务上归教育部管,但是人事权的变动是由北京市市委组织部和北京市人事局来管。他们说我们已经报过去备案了,市里也已经点头了。找我谈了一次后不通,我确实有很多想法。第二次又找我谈,然后第三次就说你必须同意,你是党员,不服从分配不行,要处理的。最后我就只好答应了。这样就在1958年10月底的时候确定让我出来,承担下学期留学生的课,给我准备的时间也就是两个多月。我的副博士研究生生涯就这样结束了。

当时有二十几个外国的学生,有苏联的,有东欧的,有朝鲜的等等。当时没有人教,就把我抓出来,要我去教他们。这都是弄得非常紧张的,有时候还要开夜车。给他们讲中国的现代文学,也有一点古典文学。因为我小时候五岁就开始学《孟子》《论语》,所以能讲一点古代文学,是很自然的。但从此也就从文艺学跑进了现代文学,一开始就放不下来了。

图六:1963年前后,现代文学教研室教师与进修教师合影(前排左起第二为王瑶、三为严家炎)

高远东:看来您一直很怀念做学生读书的时光。事实上您读书时结识到的也正是最具风骨的一代学人,比如杨晦先生、王瑶先生,能否为我们谈几个您印象最深刻的良师益友?

严家炎:现在印象最深刻的就是杨晦先生,就谈杨晦先生吧。杨晦先生是我们到了北大以后的第二天早晨(见到的),大概八点钟左右他就从家里面出来了,恰好我快要走到文史楼。文史楼那个时候是中文系的一个楼,主要是工作所在地。我见到了杨先生,这是第一次见杨先生,非常高兴。杨先生那时候虽然也就五十八岁左右,但是已经满头白发。他是一位非常亲切、可敬的教授,是系主任。还有一位导师,是钱学熙教授,侧重在英文方面指导我们。

杨晦先生对我的影响主要是学术方面的。那时候,胡经之、王世德和我三个人都是杨先生的学生,我们跟杨先生在一起谈话的时候,是非常亲切活泼的。我们常常跟杨晦先生一起讨论学术问题有些时候意见不一致,那就争论,争论也很多。我们师生关系非常亲切,有时大声地交谈争论,争论到很深入,难以想象。但转过身来,跟杨晦先生又能很亲切地谈好多问题。

图七:1999年6月,严家炎在德国

我跟五五级同学关系也比较密切,有意见不一致的时候,这样的时候有很多,但自己也参加到五五级同学的工作当中去。他们集体创作了一部《中国文学史》。这部书应该说有突出的长处,当然也有过头或者幼稚的地方,但也是一种学习。同学自己起来写文学史,还没有学,结果投入进去了,提出很多不同的意见、不同的见解,跟老师发生了不少争论,这是一种特殊的学习。五五级投入的时间很长,不是一点点,相当深入。所以那一段时间里老师和同学的关系是很特殊。相比较来说,五六级同学听说五五级编了教材、写了文学史,他们也要搞,但事实上他们的那条路子就是错误的路子。他们搞什么?他们搞大批判,实际上批老师。结果五五级在相当程度上获得了进步,获得了成功,但五六级写出来的却是大大的失败。我们不能把学习本身看得非常容易,否则就是在胡来。如果这些东西现在还能保留着去看看的话,那就可以得到完全反面的教训。

图八:2003年,严家炎和夫人卢晓蓉在中国海洋大学

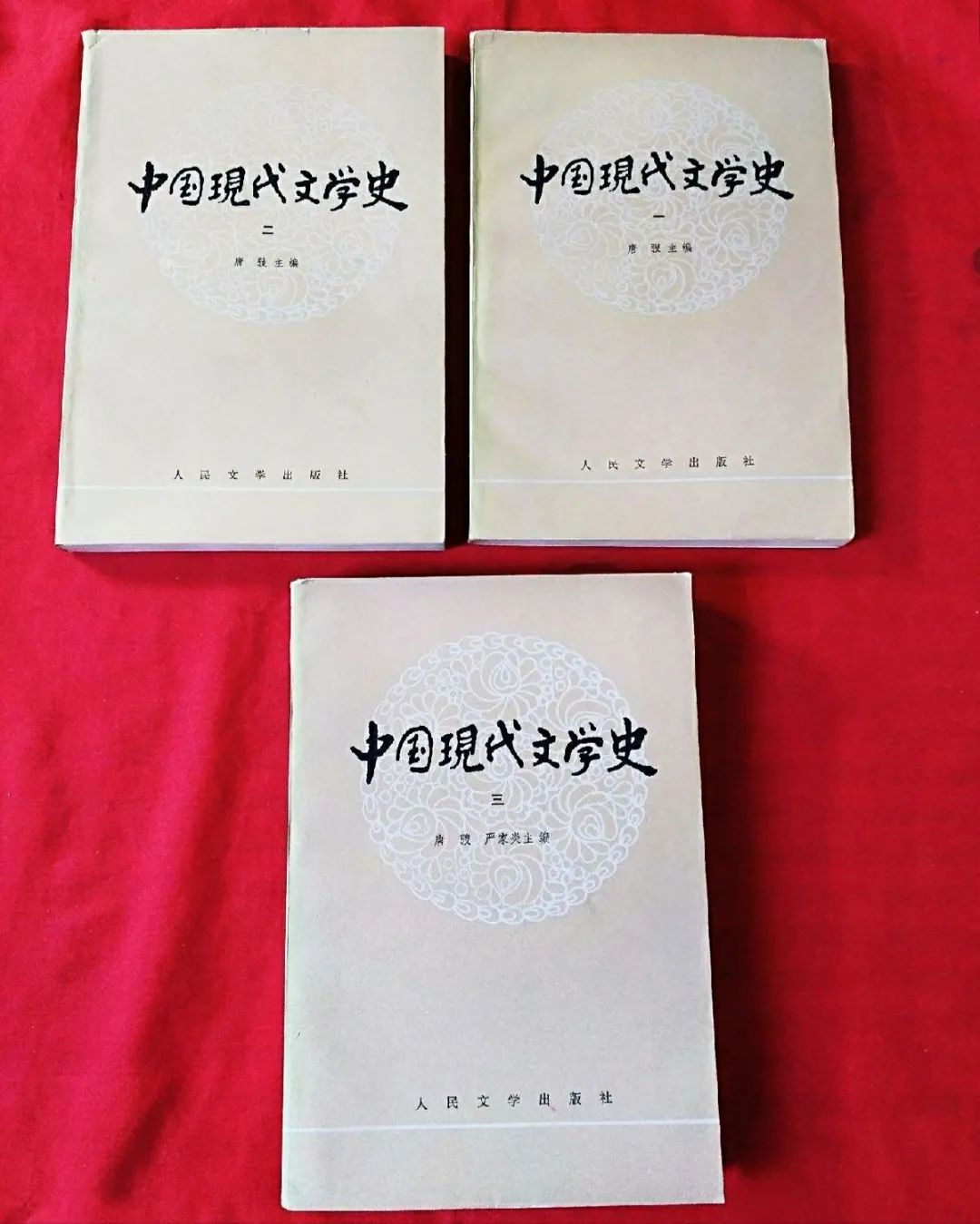

贺桂梅:谈到编纂文学史,您后来参与主编的《中国现代文学史》三卷本是现代文学学科发展史上的核心教材,请您谈谈它的编写过程中的一些具体情况。

严家炎:《中国现代文学史》也是跟《中国古代文学史》一样,从1961年3月开始组织队伍重新编写的。不过《古代文学史》是以北大为根据地,编写组就住在北大招待所那边。《现代文学史》最初由北师大主持,搬到中央党校去写作了,但有点像群龙无首,进展不顺利。后来决定由中国社科院文学研究所唐弢先生担任主编,经过周扬和文科教材办公室同意,才算步入正轨(唐弢原先只是这本教材的顾问)。

唐弢大概是从1961年9月中旬或10月初来的。本来9月上旬教育部人事司突然通知我,要我回北大,我也不知道要干嘛,回到北大中文系一了解,才知是要我出去接替冯钟芸先生到匈牙利布达佩斯大学去教书。我当然是很高兴出去看看的。教育部人事司在电话里已经说了:下个星期你就走,国际火车票已预订好了,其他方面你赶紧做一点准备。那个时候去匈牙利是坐火车,经过苏联。我就在家里等了。结果五天后仍没消息。我问教育部人事司的人,他们说要等一等。稍后他们给我透露,其实是唐弢不放,让教育部把我扣着。唐弢刚刚担任主编,所以教育部对他的话很尊重。最后唐弢和教育部人事司商量定了,当时中国跟苏联东欧的关系也越来越不好,冯钟芸先生从匈牙利回来以后,我们就不再派教师去了。这样,我又回到了教材编写组。

图九:唐弢、严家炎主编《中国现代文学史》三卷本书影

贺桂梅:书稿写作过程中您负责的是哪些部分?《现代文学史》的写作跨越了文革前后两个时段,这期间有些什么变化?

严家炎:唐弢先生担任主编以后,不但把《中国现代文学史》全书的框架迅速确定下来,而且明确了几位责任编委的分工:他要我负责绪论和“五四”这段,刘绶松先生负责“左联”这段,王瑶先生负责抗战这段,山东大学的刘泮溪先生负责解放区和解放战争这段,文研所的路坎先生也是责任编委,着重负责戏剧方面。

在事先征求编写组意见后,唐弢还规定了几条编写原则:一,采用第一手材料,反对人云亦云。作品要查最初发表的期刊,至少也应依据初版或者早期的印本。二,期刊往往登有关于同一问题的其他文章,自应充分利用。文学史写的是历史衍变的脉络,只有掌握时代的横的面貌,才能写出历史的纵的发展。三,尽量吸收学术界已有的研究成果。个人见解即使精辟,没有得到公众承认之前,暂时不写入书内。四,复述作品内容,力求简明扼要,既不违背原意,又忌冗长拖沓,这在文学史工作者是一种艺术的再创造。五,文学史采取“春秋笔法”,褒贬从叙述中流露出来。等等。这五条原则都很重要,尤其是一、二两条更加重要,是否照着做结果会大不一样。比如新诗集《女神》,诗人臧克家、张光年和一些学者都讲郭沫若在五四时期就已经歌颂马、恩、列这些经典作家了,可以算早期的具有初步共产主义思想的知识分子。我们一对照《女神》初版本,才发现不一样啊,原来第一版的《女神》只提到列宁,其他歌颂的都是资产阶级的政治家和思想家,并没有马、恩。到1928年,郭沫若革命化后,他把《巨炮之教训》《匪徒颂》这些诗都修改了,提出“为消灭阶级而战”。这样判断,事情就不一样了。现代作品有很多是作家修改过的,因此,读初版本而后加以比较、对照是非常重要的。再有,是要看这些作品发表的杂志,看杂志上是怎么发的,周围的情况是怎么样的。唐弢强调要感受“时代气氛”,不能孤零零地谈一个作品。唐弢开列了一批他觉得比较重要的刊物,让年轻学者读。另外,他还强调“春秋笔法”;主张教材最好是不要只突出自己的某种独特见解。你在自己的研究论文里是可以,但放在教材里最好用公众认可的见解。如果有个人的见解要写也可以,应先介绍不同的意见,然后可以说自己的意见。这些规定对教材的规范化,对年轻学者的锻炼成长,都是很有好处的。

图十:2010年11月,北大中文系“鲁迅人文讲座第三讲——严家炎先生的治学道路”期间合影(前排右起第三为严家炎)

但其实,编写中国现代文学史教材的条件在六十年代还不很具备。那时,东北批萧军的冤案还在,全国反胡风的冤案还在,文艺界那么多右派的冤案还在。左翼文学内部两派的宗派主义也还存在。很多问题无法碰,只能回避。尤其是1958年周扬自己发动的对“写真实论”的批判和1959年底1960年初对“人性论”的批判,直接影响到现代文学史上许多作家作品的正确评价。我们编写组只能在当时条件许可的情况下,尽力设法做得好一点而已。

我们那个书(上册讨论稿)1964年内部印刷了200本,为征求意见,绝大部分都分发出去了,所以在“文革”中流传较广。到七十年代末大学恢复招生后,竟被有的学校拿去半抄半改成为教材。北师大的蔡清富老师特别着急,他催促我们赶紧上马,重新组成编写组来修改上册和重写下册,争取快点出书。于是在唐弢先生家里开了一次会。唐先生身体不好,就叫我来负责,请王瑶先生、陈涌先生做顾问,并吸收了北京师范学院的两位老师参加。将修改上册与重写下册的工作齐头并进。后来上册较快改完,分两册先出,下册一年后也写毕,1980年印出。下册因为重写,反而放得开些。

图十一:2010年12月,严家炎在北大中文系作学术报告:《“现代”的长时段性与“中国现代文学”120年的历史》

贺桂梅:请您简单介绍一下七十年代后期八十年代初期现代文学学科重建时期的一些情况,包括“中国现代文学研究会”的组织、《中国现代文学研究丛刊》杂志的创刊、运作等。据钱理群老师回忆,当时现代文学的许多具体工作是由您和樊骏两人主持的?

严家炎:中国现代文学研究会是1979年成立的。开始成立的时候叫做高校中国现代文学研究会。那时正好北大、北师大和北京师院三校中文系合编了一套现代文学的教学参考资料,目录已定,想征求意见,请了一批老专家如田仲济、任舫秋、刘泮溪、吴奔星、华忱之和中年教师陆耀东等大约二十多人来开会。会议期间陆耀东等提出要成立高校的中国现代文学研究会。好多人都赞成。于是经过酝酿,就推出了王瑶先生当会长,田仲济先生为副会长,推我当秘书长,陆耀东是副秘书长。决定要出版一个我们学会的刊物。正在计划的过程当中,北京出版社的邓庆佑就主动上门了,他说他们已经和社科院文学研究所的人商量好了,要出版一个现代文学研究丛刊,高校的中国现代文学研究会可以成为主力。我就去找王瑶先生,结果王瑶先生同意我们几家合作。当年,《中国现代文学研究丛刊》就出版了。次年,中国社会科学院文学研究所的现代文学研究人员也都加入了中国现代文学研究会,于是“高校”二字就注销了,研究会就成了全国统一的学术团体。刊物从一开始就组成了包括全国中老年学者二十五人的编委会,由王瑶先生当主编,田仲济、任舫秋和我当副主编,我管常务,看稿定稿。连着干了两年,才体会到这负担实在太沉重,建议改为在京编委轮流编辑的办法,我只看定稿。

图十二:1980年代末,严家炎在北戴河

到了1984年,在哈尔滨开现代文学研究会年会的时候,有一天王瑶先生找我到他房间里去,田仲济先生也在,他们向我提出:我们这些年岁大一点的人精力不够,要由中年人多做些学会里具体的事情。他们俩认为我合适,希望我答应下一届起做副会长。可是我当时想了一下,觉得很困难。因为1984年春天我刚刚担任北大中文系主任,而且我还兼着《中国大百科全书》现当代文学分卷的副主编,要起草和编写条目,那也是很繁琐的事情。我又是国务院学位委员会语言文学学科的学科评议员。这样三、四个身份都重叠在一起是吃不消的,而且我的行政能力又很低。所以我建议副会长由樊骏先生担任。因为樊骏有几个长处,一个是点子很多,一个是做事认真,当时也没有担任其他职务,我觉得他来当最合适。王、田两位先生考虑后接受了我的意见。这样学会和刊物方面有所分工,樊骏考虑学会方面的具体事情,我就负责刊物的具体事务。王瑶先生是主编,但是不让他看常规的稿子,如果特殊的有疑问稿子,就请他看。我们两个都当王瑶先生的助手,一个在学会方面,一个在《丛刊》方面。后来《中国大百科全书》也已经进入到要看稿、改稿的阶段,我就卸去了副主编,只当编委,这样稍微省事一点,可能两年才能轮到一次。

图十三:2019年7月,严家炎在北大本科生毕业典礼上

贺桂梅:有一种说法认为“两代人”的相遇,也就是王瑶等三、四十年代接受教育的民国学者与陈平原、汪晖等文革后进入大学的研究生这两代人的相遇,对八十年代文学研究格局的变革产生了很大影响。您是五、六十年代受教育并成长起来的一代学者中间成就非常突出的一位,您怎么看待您这代人的历史地位和所做的学术工作?

严家炎:我觉得“代”的划分不必考虑得太清楚。逐代传承和隔代相遇,这两种情况都会见到。五、六十年代受教育的学者有自己的局限和弱点,但他们在学术上还是起着承前启后的作用。比方说,黄子平很优秀,他的导师谢冕先生是五十年代受教育的。葛兆光的成就相当突出,导师金开诚先生也是五十年代出来的。葛晓音的成就为人称道,她的导师陈贻焮先生还是五十年代毕业的。这些例子都不算隔代传承吧。事实上,从唐弢、王瑶先生那一辈人来说,由于年岁、精力的关系,到八十年代中期以后,学术上的成果已比较少了。所以,如果要分“代”的话,应该说还是三代人的合力,才勉强弥补和消除了“文革”十年造成的文化断层。

图十四:严家炎与采访人及学生们在访谈后合影留念(第二排左起第一为贺桂梅、二为严家炎、三为高远东,最后排右起第一为曲楠)

曲楠:严老师,您刚才讲了很多您跟当时的老师们以及您工作之后跟您的学生们之间的一些互动。这些经历给人的感觉是,你们的身份是平等的,话题是绝对自由的,这好像在某种程度上印证了某种北大精神。如果您心目中有一个所谓的北大精神的话,这种北大精神是什么?能不能给我们简单描述一下什么是北大精神?然后,我们想请您给北大的后学写几句话,就是寄语。

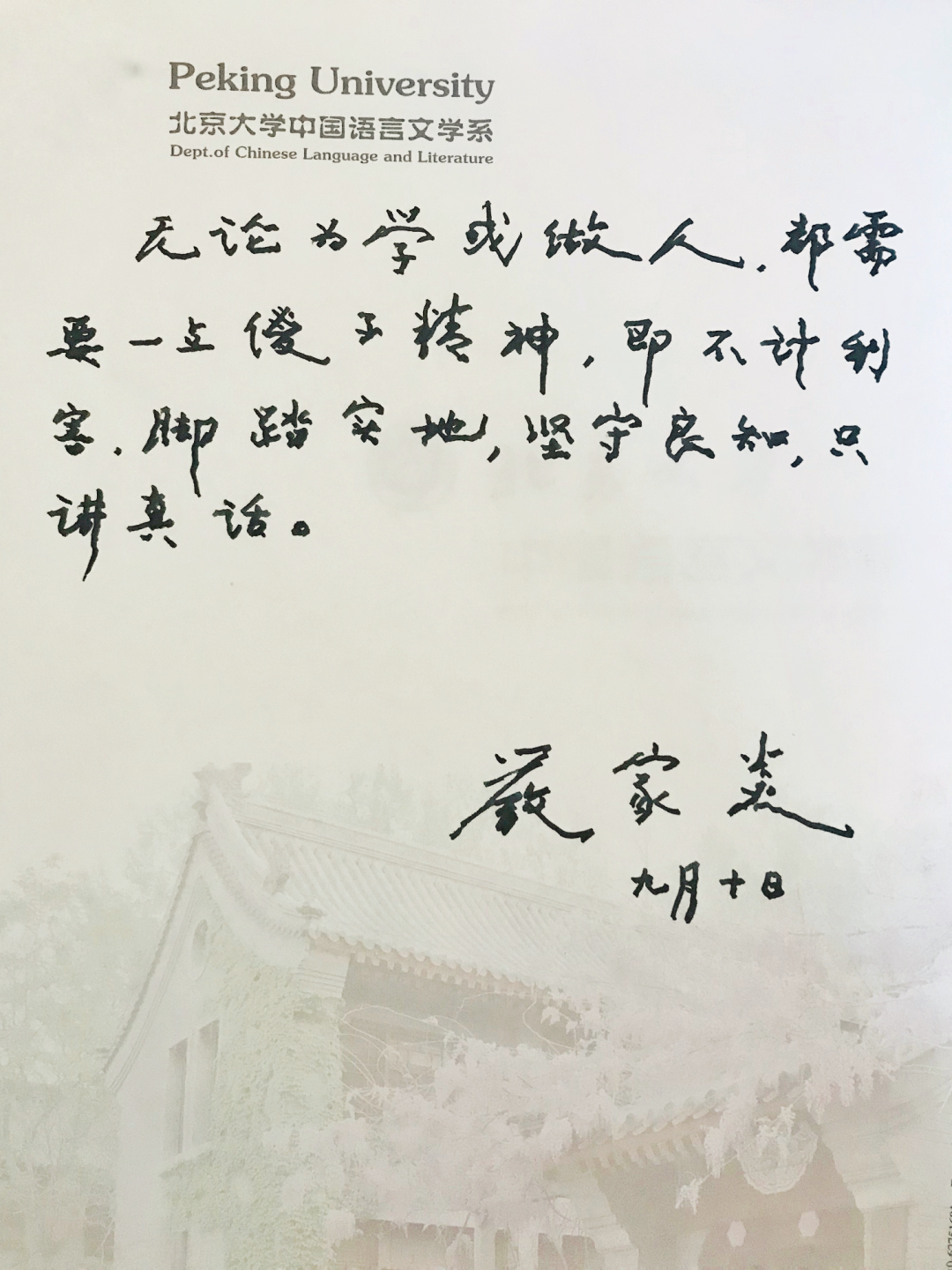

严家炎:北大精神就是大家自己刻苦地学习,不管有多少不同的意见,也可以提出来讨论。这种讨论非常有意思。至于寄语,就用我从前写的几句话做寄语吧!“学问与人生,是有联系的,不但学问的终极目标应该为了人生,有益于人生——而且治学态度也是人生态度的一种表现,两者具有共性。无论为学或做人都需要一点‘傻子精神’,即不计利害,脚踏实地,坚守良知,只讲真话,吃得了苦,经得起挫折,耐得住寂寞,必要时勇于承担,甘愿付出更大的代价。太聪明,太势利,就做不好学问,也做不好人。所谓板凳甘坐十年冷,文章不著一句空,就既是一种治学态度,又是一种人生态度。”

图十五:严家炎为中文系110周年系庆题词

*本文部分截取自洪子诚、贺桂梅《从“春华”到“秋实”——严家炎先生访谈》(《文艺研究》2009年第6期),经严家炎先生本人审订。

助理采访:刘东

责任编辑:刘东

排 版:李岚

肖钰可、张佳伟、邰佳依对本文亦有贡献

图片来源:图一(吕宸摄)、二(吕宸摄)、十四(徐梓岚摄)、十五(刘东摄)为原创,图三、七、八、十、十一、十二、十三为受访者提供,图四、五、六为中文系行政办资料,图九来源于网络。