中文学人系列专访 14

斯文鼎盛,世运新潮。今年是北京大学中文系建系110周年,为了回看北大中文系的发展变迁,重温几代学人的身姿与风采,共同探索和创造中文人的未来,我们策划了中文学人系列主题专访“我与中文系”。参与专访的学人中,既有白发满鬓仍心系学科的老先生,也有忙碌在讲台与书桌之间的中青年教师。他们讲述着人生道路上的岔路与选择,诠释着个人与世界之间具体而微的密切关联;他们梳理着治学过程中的难关与灵感,传递着朴素坚韧的中文传统。这是中文学人的一次回顾、总结和反思之旅,沿着先生们学术与理想的历史轨迹,我们得以触摸“活的历史”,感受“真的精神”。更多专访将陆续推出,敬请期待。

受访人:安平秋

采访人:林嵩

时间:2020年9月18日

图一:安平秋翻阅宋版古籍

受访人介绍:

安平秋,1941年生,1965年毕业于北京大学中文系。教育部全国高校古籍整理研究工作委员会主任,1999-2012年间任北京大学中国古文献研究中心主任。主要研究方向为先秦两汉文学文献研究和海外汉籍研究。著有《史记版本述要》《古文观止》(点校本)《安平秋古籍整理工作论集》等。主编有《日本宫内厅书陵部藏宋元版汉籍选刊》。

采访人介绍:

林嵩,北京大学中国语言文学系、中国古文献研究中心副教授,主要研究方向为:古典文献学、古籍整理。

林嵩:今年是北京大学中文系建系110周年,您是1960年考入北大中文系的,到今年为止已整整60年。1959年,北京大学设立了全国第一个古典文献学专业,我们就从北大古典文献专业谈起吧。当时北大为什么要在设立这样一个专业?您是因为何种机缘,进入文献专业的?当时的古文献专业有哪些课程和教师给您留下比较深刻的印象,或是对您后来的工作产生比较大的影响?

安平秋:谢谢林嵩老师。你提的问题一开始就很清晰。北京大学中文系建系110周年,对我来说是1960年入学,也就是北大中文系建系50周年的时候入学,这么一算,到今天我在北京大学已经学习、工作、生活了60年了,一个甲子。林老师一下子就抓住这个问题,“50年”“60年”,这是很齐整的两个数字。

图二:访谈现场,安平秋与采访人林嵩

刚才提到北大中文系的古典文献专业,我在北大中文系古典文献专业学了5年,从1960年到1965年毕业,那个时候是五年制,当时我考的是北大中文系。我本来想学文学专业,是服从分配到的古典文献专业。

今天回想起来,当时有五门课对我影响大些。全系性的课,是“古代汉语”“中国文学史”两门。“古代汉语”我们学了一年半,用王力先生编的《古代汉语》作课本,但是那个时候书还没有出,用的是讲义,上课的老师除去有王力先生,主要是吉常宏、陈绍鹏两位老师。这两位老师教课认真负责,所以我古代汉语的基础打得比较坚实一些。“中国文学史”课,给我们讲课的有游国恩先生、冯钟芸先生、金开诚先生、倪其心先生。这两门课是中文系设的公共课,而且是中文系的老师在讲。

第三门课是古典文献专业的学生同历史系中国史专业的学生一起上的,叫“中国通史”。这课上了两年,是历史系的老师上课,比如邓广铭先生、汪篯先生、田余庆先生、许大龄先生。那个时候学得比较认真,很老实地去上“中国通史”课。今天来看,经过了将近60年的时间,北大中文系古典文献专业的本科生,上两年“中国通史”课至关重要,对我这一生打下了中国通史的底子,了解中国历史的底子,很有必要。尽管中国历史我们在小学中学都接触过,都学过一些,但是系统地学,是这个时候。这是在北大中文系学的第三门课。

另外古典文献专业自身开的课有两门,到今天回想起来对我影响还是很大的。一门课是专书课,当时开的专书课有《诗经》《左传》《论语》《孟子》《楚辞》,我记忆中还有《史记》。这些课请来的大部分是外面的老师,本系本专业的相对少一点。平心而论这些老师讲的课,除去阴法鲁先生讲的《诗经》课很吸引人,其他都不吸引人。

但是课堂之下和学习完这门课之后,我们认真地读了一些书。比如我上了《论语》《孟子》,便利用假期再深入地读。《论语》是比较认真的看了朱熹的《论语集注》和刘宝楠的《论语正义》,《孟子》是看了朱熹的《孟子集注》和焦循的《孟子正义》。所以专书课带给我的,是强制性或者半强制性地让你去读这些书。

古典文献专业开的第二门吸引人的课,是“文化史讲座”,是由阴法鲁先生主持的,请了外面的一些名家来讲,我记忆中请来的人有郭沫若、翦伯赞(那是我们学校的)、张政烺、吴晗、柴德赓、史树清、启功先生等等。主持人阴法鲁先生讲的是音乐,古代文学里面的音乐,所以我后来有时候还唱一点古琴曲(古琴的歌曲),“长安一片月,万户捣衣声”等等,就是受这个课和阴法鲁先生的影响。因为课外我喜欢这个东西,所以阴先生借了我不少磁带。

回想起来,这些名家当时讲了的具体内容的哪一条对我有什么影响,决定我后半生什么的,没有。但是这是一种熏陶,可以开阔眼界。你想一个北京的中学生考上北大中文系,进来不久就接触了这么多名家,看到他们的形象,看到他们的谈吐,听到他们讲的内容,就是一种教育、一种启发、一种感染。

林嵩:1970年,为了“应中小学生和工农兵的急需”,周总理要国务院科教组组织班子修订《新华字典》。您是亲历其事者,能否为我们具体介绍一下这次修订的工作。这次修订是在“文革”期间进行的,您怎么评价这次修订?

安平秋:《新华字典》的修订开始是在1970年的10月或是11月初,是由国务院科教组布置下来的。当时给我们传达是说,周恩来总理提出来,中小学生要上学、要读书,要有一本合适的字典,在当时的几本字典中,他觉得《新华字典》可能比较合适,并且要修订的人也做一些调查。国务院科教组就很快组织人,以北大作为基地,当时在北京大学文史哲几个系都抽调了人,以中文系为主。中文系当时办公地点在32楼,因为“文革”前叫32斋,本是中文系、法律系男生的宿舍,但是到“文革”的时候,32楼就变成了中文系的。一楼是办公的地方,所以就拿出了几间房子,给字典组。中文系参加的人,我的记忆中有魏建功先生、游国恩先生、袁家骅先生、岑麒祥先生、周祖谟先生、阴法鲁先生,还有一些稍微年轻一点的,如曹先擢先生,其中也包括我,中文系大概有不下十个人参加。还有历史系的周一良先生、哲学系的王甦先生,实际上是搞心理学的,王甦先生现在去世了,王先生是心理学系的开创者之一,是中国心理学的一代宗师。政治系、经济系、图书馆系的人都有。以这个为基础,同时吸纳了商务印书馆的五位,他们是阮敬英、汪家镕、任寅虎、孙锡信、李达仁。还有中国科学院的两位。另外还有北京市中小学的老师,我印象是有北京市第一师范的校长曹乃木。曹乃木先生参加我们字典组之后,后来就搞辞书,也搞得很不错,已是研究辞书比较有名的一位学者了。另外有北京市的几位特级语文老师,其中有一位姓罗,是北京几中的一个老教师,年纪是我的父辈,他的儿子正好是我的中学同班同学,所以我印象比较深。这样组成了一个《新华字典》的修订小组。当时里面就设立一个七人领导小组,组长是曹先擢,是我们中文系的,后来他离开北大中文系,到了国家语委做副主任。成员里面有魏建功,有我,还有商务印书馆的阮敬英,和中小学老师里面的校长曹乃木。另外就是工宣队、军宣队的代表二人,共是七个人。经过调查、比较后,确定《新华字典》最实用。在此基础上,“小改以应急需”。第一稿修改了64处,我们列成表,并且写了一个报告,给国务院科教组并转周总理。

周总理批的比较具体,在64处稿的有些地方还有改动,比如我们原来删了“陛”字中的“陛下”一词,认为是“封资修”的、旧的,周总理看了就把它恢复了,并且有让秘书口头转告我们说:“今天西哈努克亲王来,我们还讲‘亲王殿下’。‘陛下’删了,将来人家查‘陛下’是什么意思,查你字典、词典都不知道了。小学生不懂‘陛下’里边为什么用‘陛’,‘陛’是什么意思,那一查字典就能查出来。”所以后来我们又恢复了。

当时国务院科教组的领导建议我们应该听取公众的意见。我们就到北京、上海、辽宁、广州四个地方的工农兵里征询意见,我被派到上海组,其中有工宣队的领导师傅,还有一个中学老师,还有北大的一位,还有我。我印象去了上钢三厂,去了上海的“新闻出版五七干校”,在奉贤县,还去了一些地方,有复旦大学、华东师大、上海师大,还去了上海的一个农村,征求农民意见。我的印象,上钢三厂工人师傅倒很通情达理,在奉贤县“新闻出版五七干校”,那些知识界的人反而很尖锐。

我记得,我们明确了是以《新华字典》为基础,要修订给广大工农兵阅读以应急需之后,魏建功先生非常兴奋。魏建功先生是一个非常善良、正直,甚至有点天真的老人,他比我大40岁,1901年生人。他跟我说:“你看周总理选择《新华字典》修订是有道理的,他了解《新华字典》。”我当时就对他的最后一句话很懵,为什么周总理了解?他就讲了一些,我才知道魏建功先生是1948年从台湾回来,胡适请他回来担任北京大学中文系系主任,一直到1950年3月辞去中文系系主任。也就是说北京解放以后,中华人民共和国建立以后,第一任北大中文系系主任是魏建功先生,而不是杨晦先生,现在只说杨晦先生,这是不准确的。魏建功先生为什么1950年3月辞去中文系系主任呢?是因为要做《新华字典》,国家新闻出版总署要建立一个新华辞书社,让他去做社长,他没有那么多精力,又管北大的教学,又管编《新华字典》,所以就去做新华辞书社社长,从1950年到1953年编出来,并且出版,费了很多的精力。所以他说这个过程周总理是知道的。魏先生也因此就特别兴奋,我这才知道魏先生是《新华字典》最早的编者和奠基人。所以现在听说《新华字典》发行6亿多册,这是很可喜的。这是我简单的回忆,可能谈得还是啰嗦了,因为还有许多具体的细节。

图五:安平秋在魏建功先生纪念活动中发言

林嵩:“文革”结束之后,各行业百废待兴,但古典文献专业却面临着危机。据说当时有人认为古文献专业已没有继续存在的必要,后来是北大古文献专业的教师们联名给教育部写信,最终引起了高层领导的重视,把专业“保”了下来。这件事的始末您是否了解?

安平秋:1978年教育部在武汉开了一次文科的工作会议,会上决定要调整学科目录,其中一个就是撤销古典文献专业,北大也有领导同志参加,回来就来贯彻。因为实际上在那个情况下,古典文献专业真正在高校设立的只有北大,曾经在“文革”前杭州大学要设立古典文献专业,但是没有完全做起来,所以就只有北京大学一家,所以这个事情要撤就撤北大一家。

北大当然按照教育部的规定来办了,这样直接受影响的就是北大中文系的古典文献专业的老师们。我们古文献教研室当时大概有十几位老师,大家基本上是反对的。我们当时的教研室主任是阴法鲁先生,阴先生是一个非常厚道的人,很不喜欢惹事的人。阴法鲁先生说:“也有好处,没有教学任务,我们从教研室改成了研究室,我们就做点研究工作。”就劝大家。但是年轻一点的老师就不同意,比如金开诚、裘锡圭、我、陈宏天、严绍璗,这些就不同意,就跟系里说,系里面也了解我们的情况,当时主管的副系主任是向景洁同志,他还参加了武汉会议,也同意我们的意见,但是他又不好来跟上面对着干,就劝我们,后来大家也没办法,一直就拖下来了。从1978年到1980年,大家也只好安心做自己的事情,不招生了。到了1980年底1981年初,思想有些活动,准备向上面做一些反映,所以到了1981年的4月下旬,我们全体老师就联名写了一封信,想写给中央,后来听说陈云同志对古籍整理很支持,就给陈云同志写了封信,希望能够恢复古典文献专业招生,因为古籍整理工作还是很重要的。

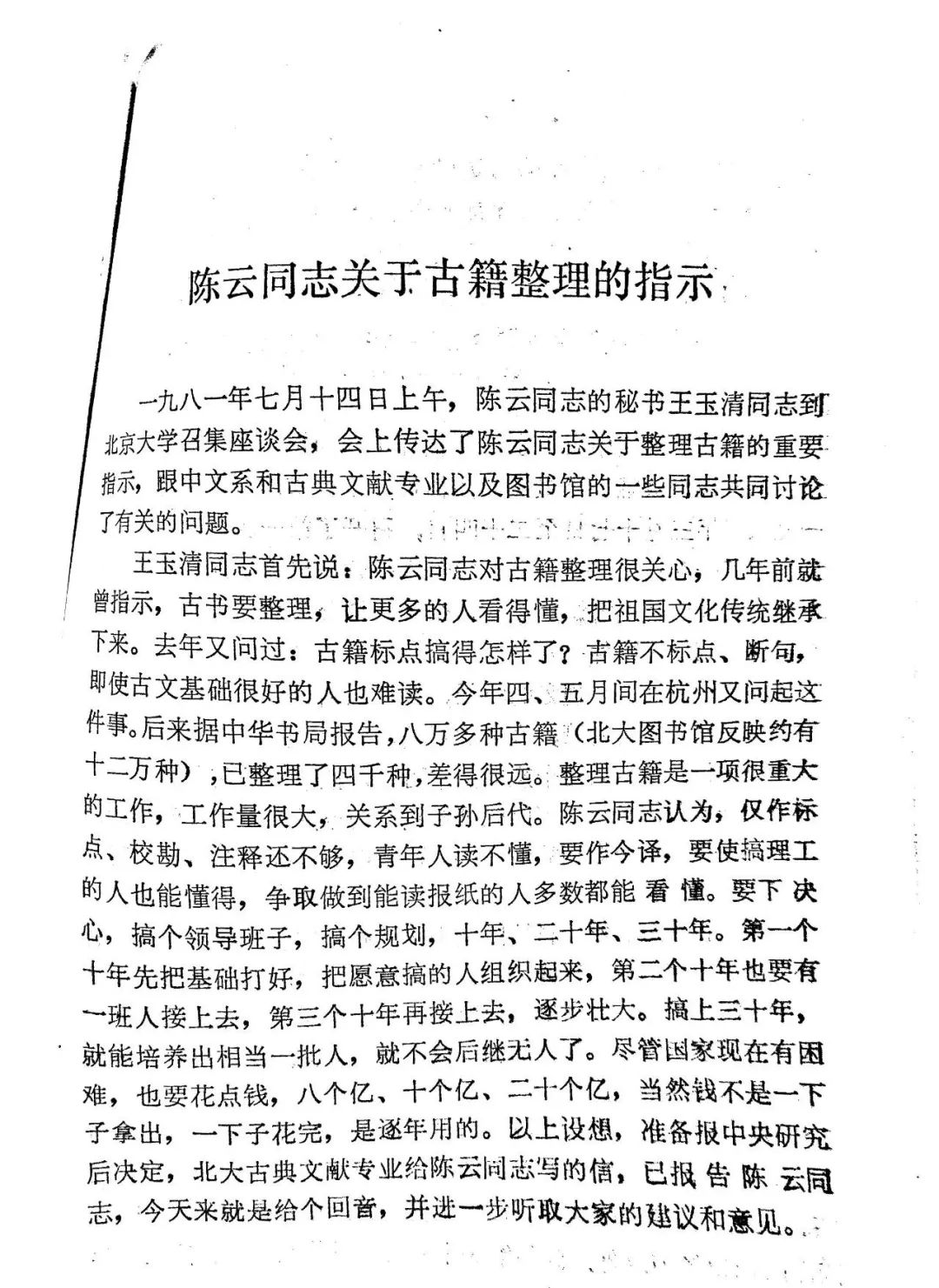

教研室老师都签了字,如裘锡圭、金开诚和我们一批人。这个信,因为我家在城里,他们就说你给送去,我们也没后门关系,所以我就骑着自行车送到中南海西门,人家收了这封信,很快转到陈云同志手里。这是1981年的5月。大概到1981年的6月,我就已经听到陈云同志在杭州讲的话,支持古籍整理工作,出版口的一些朋友就已经转告我了。到了1981年的7月,陈云同志派他的秘书王玉清同志,到北京大学来开座谈会。我印象北大是王学珍同志主持,当时他是主管文科的副校长,参加会的有我,还有教研室的金开诚、孙钦善,图书馆的副馆长郭松年,大概六七八个人。王玉清同志就转达了陈云同志的意见:“陈云同志最近关心两件事,一个是粮食,一个是古籍整理,陈云同志看到你们写的信,我看你们写的有保留,比较谨慎。”我就赶紧解释,因为是我送的信,这个信我印象是金开诚起草,金开诚也参加了,就赶紧说明一下,我说:“不光送给了中央同志,也送给了教育部,也送给了北大学校领导。”一式几份,就表示不是我们去告状,我们是几个渠道都反映,是光明正大的。陈云同志的秘书王玉清在北京大学座谈会的纪要,后来收到“古委会”编的材料集里面,我就不啰嗦了。这是1981年7月。此后陈云同志对古籍整理做了全面的指示,1981年9月把陈云同志这个讲话变成了中共中央文件,是1981年37号文件,题目就叫《中共中央关于整理我国古籍的指示》,完全是陈云同志的讲话,这样就发下来了。陈云同志的讲话,后来收进了《陈云同志文选》,跟37号文件完全一样。

图六:《陈云同志关于古籍整理的指示》

另外这个文件正式发之前,7月以后形成了一个稿子,9月正式形成中央文件。在中央文件正式形成之前,那时候工作比现在可能更细致一点,陈云同志让他的秘书王玉清把这个东西给了出版口的张指南同志,他是出版局的副局长。张指南找了几个人,包括中华书局的总经理王春、总编辑李侃,还有北大的我,去征求了一次意见,很随意的,就说:“有这个东西你们看一下。”那个里面写到应该支持高等学校的古籍整理,依托于高等学校,基础好、有条件的大学可以建立古籍整理研究所,有些学校的古籍专业(如北京大学古典文献专业)要扩大招生。这条我提了意见。这本来是对我们很有好处的,支持我们扩大招生,我说:“扩大招生不行。”他们说:“怎么了?扩大招生你还不满意,为什么不行?”他们觉得支持你还不满足吗,大概觉得我有点得寸进尺。我说:“你光扩大招生,它是配套的,扩大招生要有师资,要有宿舍,要整个的一套。”他们说:“怎么办?”意思就是这已经形成一个初步文件,就是来听听你的意见,你现在这么提,怎么改?我说:“只把‘招生’这两个字改成‘规模’,‘扩大规模’就行。‘北大古典文献专业扩大规模’,规模扩大了,包括学生扩大,老师扩大,房子、教室也扩大,一整个配套就行。”所以现在中央文件和《陈云同志文选》都是“扩大规模”,这是接受了我的意见。所以到了1981年的9月,中共中央37号文件便下达了。

林嵩:您的学术研究主要集中在《史记》学与海外汉籍等方面,您对目前的海外汉籍研究有何看法?未来这一领域的发展应注意哪些问题?

安平秋:海外汉籍的工作发展到今天,我觉得有些概念需要明确,或者说有些理念应该清晰。比如说现在存藏在国外的,或者说境外的中国古籍,无论在美国、在日本,我们不要觉得它全部都是被侵略者掠夺走的,它外流的渠道是很多的,而且大多数的渠道是正常的。你想想看,汉籍就是中国古书,中国古书是印刷品,过去的线装书一次刷两三百部,那个版就已经磨损。这两三百部书它印出来是干嘛的?它就是让人读的。中国人读外国人读都是一样的,对书商来说,刷印的,你日本和尚来中国读也可以,你带回日本也可以,所谓遣唐使、遣宋使,我们的佛经在径山寺、在天台寺、在普陀寺的,那些日本和尚要带回去,你能不让他带吗?这是正常的流通。也就是说,古籍作为印刷品,无论是中国人还是外国人,都可以读,他读了我们更欢迎,因为他学习汉字,学习中国文化,是我们中国文化向外的传播交流。所以现在国外,无论日本、美国、欧洲还是其他国家图书馆收藏有中国的古籍,我觉得是好事,而且大多数不是掠夺走的,不是抢走的。八国联军也好,英法联军也好,抢走中国的东西,还是一部分或者说是少量的。我觉得这是第一个认识。我们往往怀着一种屈辱感,民族屈辱感,老认为哪个国家有我们的大中华的古籍,都应该要回来,我觉得这是要不得的,而且你不应该要回来。因为这个东西,中国的古书汉字的书籍在那里就是一个传播,中国文化的传播,你为什么一定要要回来。我曾经讲过流传出去的渠道有八个,我今天不在这讲,我觉得这是一个主要的认识问题。

图七:访谈现场,安平秋与学生杨海峥、林嵩

第二个海外汉籍研究里面要注意的问题是我们对各国收藏汉籍的图书馆应该给予尊重。比如说有的图书馆收藏了中国的汉籍,我们要复制它是可以的。但是我们应该明确那个书已经属于人家了,印的时候是汉字,是中国的纸,中国的墨。中国的东西不管什么渠道出去,他买去了,就是他的财产。他抢去的,现在在他那里,我们可以交涉,你想要回来也可以,但要通过法律程序。无论如何,现在这个东西不管什么渠道出去的,现在是在他们的图书馆收藏,你不能拿着中国一个国家部委的公文告诉国外一家私人财团藏书机构说:“我要调看你们的宋本书。”人家当然会很反感。我觉得要尊重人,从法律上应该尊重。有法律意识,有世界眼光,这样才能够和人家对等地,或者说平等地打交道,你才能解决问题。所以有人告诉我说,国外收藏汉籍的图书馆,人家跟我们打交道,怕我们说“回归”,人家就容易理解成我们要把他们图书馆的汉籍全搬回中国。所以要有一个概念,处理这些书,要有一个法律的观念,一个世界的眼光。我们不能说,用中国字、在中国印的书在你那儿,我就要回归。回归的另外一种方式,现在叫做复制性的回归,再生性回归。你再生性回归,复制性回归,也要跟人家商量,不要强加于人,好像我气儿很粗,我的东西你得给我弄。我觉得我们要有一个谦和的态度,特别是有一个平等的法律意识,这是目前存在的第二个问题。主要是这么两条,是海外汉籍里面存在的一些偏向。当然还有很多,今天不能展开来谈。

图八:2019年12月,安平秋参加山东大学文学院开办的“《史记》文献整理的回顾与展望”研讨会

林嵩:您在古文献专业学习、工作了一个甲子,您感觉今天的古文献专业与您上学时候相比有何不同?您对古典文献学的学科建设有哪些建议?对今天学习古文献专业的年轻学子们有何寄语?

安平秋:我觉得今天的古典文献专业和古典文献的老师学生,和我当年,那已经五六十年前的古典文献专业有同有不同。相同之处都是很重视文本,重视文献,重视文献的基础研究,这都是好的。而且古典文献的人总体上看都在比较规矩、比较认真地做学问,积极参与其他方面的相对的少一点,这是相同之处。

图九:北京大学中文系古典文献专业77级毕业照(三排右起第三为当时已为老师的安平秋)

不同之处,我一个明显的感觉,今天古典文献的老师和同学,和当年我们那个时候古典文献的老师和同学相比,似乎更灵、更敏锐,也更重视情报信息,反应很快。我们当初没有这么多的信息渠道,没有这么多的消息来源,所以没有那么灵。

我发现现在的人,以古典文献为例,是脑子怎么反应,身子就怎么反应,行动就怎么反应,甚至不假思索。我以上说的这个“快”,是做优点提的,但是我也认为是个缺点。我觉得做古典文献的学问,信息固然很重要,赶上时代发展也固然很重要,包括数字化,数字人文也好,或者古籍的数字化也好,那是一个划时代的发展。我是说,今天无论你怎么弄,要在文化的积累上去做事情就得思考,同时有在这基础上的敏锐性、抢先性、灵活性。你很灵是对的,如果只是聪明灵,信息灵,决断快,我觉得是不够的。目前的问题是沉思不够,沉淀不够,沉潜不够,这个恐怕也是美中不足。

林嵩:占用了您很多的时间,感谢您接受我们采访。

助理采访:张 彧

责任编辑:席云帆

排 版:李 岚

图片来源:图一(林嵩摄)、二(席云帆摄)、三(蔡子琪摄)、五(周昀摄)、六(席云帆摄)、七(周昀摄)为原创,图八为受访者提供,图四来源于北京大学档案馆,图九来源于网络。