2025年4月18日下午,由北京大学中国古文献研究中心、上海古籍出版社主办的“《群经单疏古钞本丛刊》出版座谈会”在北京大学大雅堂115会议室成功举行。来自北京大学、上海古籍出版社、山东大学、南京师范大学、中华书局的十余位学者、出版人参加会议,会议由北京大学中国古文献研究中心副教授李成晴主持。

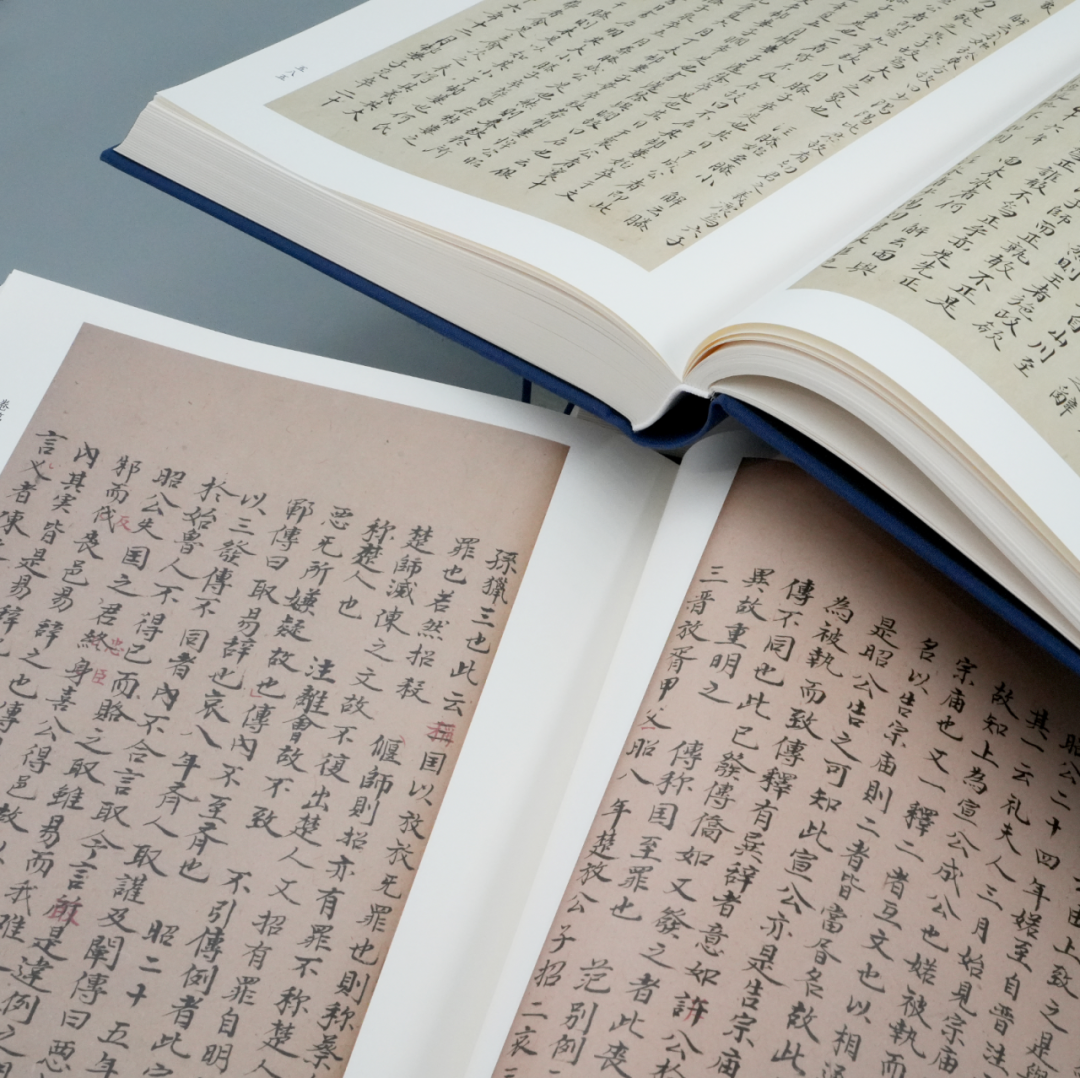

会议伊始,上海古籍出版社总编辑奚彤云、北京大学中文系副主任程苏东分别致辞。奚彤云讲述了《群经单疏古钞本丛刊》的编印缘起,指出此次影印不仅力求完整清晰地呈现文本信息,还希望最大程度上还原朱墨笔批点、藏印、残字、书迹、纸张染色、装订形态等细节,为写本学、书籍史等多角度研究提供可靠的图像依据。程苏东代表北大中文系对《丛刊》出版表示祝贺,他指出日藏古钞单疏本具有重要学术价值,《丛刊》的出版将大力推动经学文献、经学史、域外汉籍等多个领域的学术发展。随后,《群经单疏古抄本丛刊》责任编辑郭冲回顾了自己编印《丛刊》历程,讲述了其间遇到的困难和受到的帮助。

在《丛刊》作者发言环节,刘玉才、张丽娟、李霖、郜同麟、杜以恒、朱瑞泽分别发言。

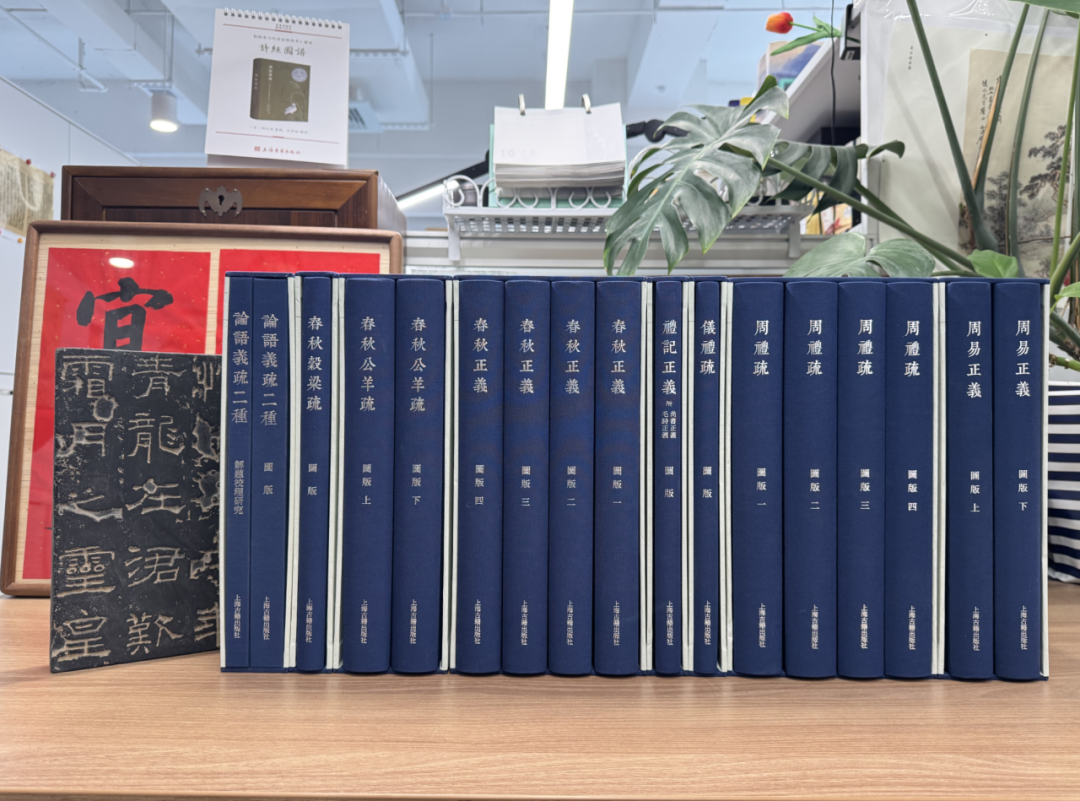

北京大学中文系教授、中国古文献研究中心主任、《丛刊》主编刘玉才总结了《丛刊》的三个亮点。第一,《丛刊》呈现了东亚汉籍保存与传播的样态。以《周易正义》为例,此次彩色高清影印,不仅保存了经疏文本内容,还再现了日本学者传习该书所留下的副文本信息,有助于我们梳理文本传播过程。第二,《丛刊》是当代古籍深度整理、出版的典范。《丛刊》影印具有高清复制、全要素还原、作者专业解题三大特点,为学术研究提供了重要的一手文献,给学者带来了极大的方便。第三,《丛刊》与上海古籍出版社《法藏敦煌文献》等既有出版项目具有较高契合度,有望成为重要的系列出版成果,促进经学研究和东亚汉籍研究的发展。

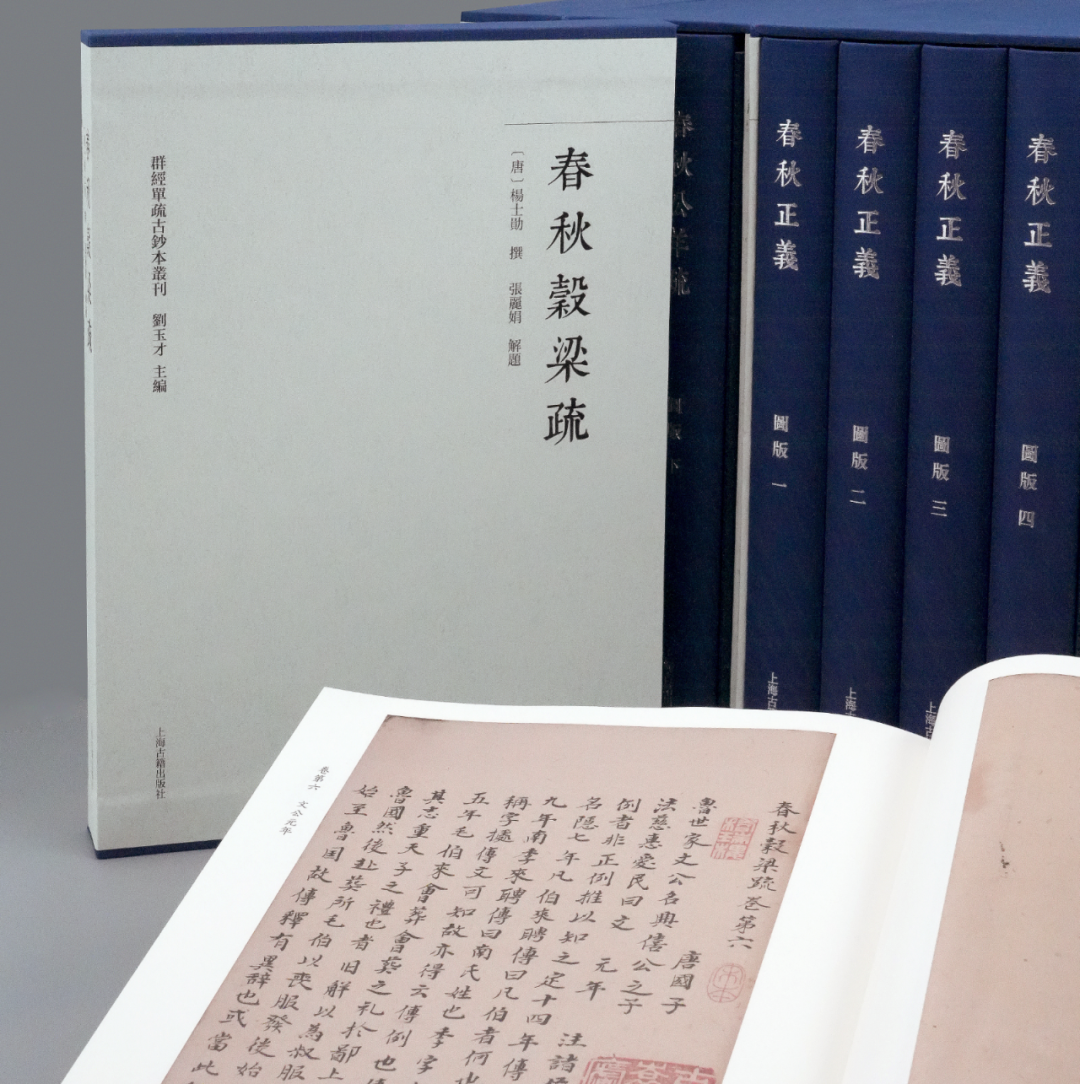

北京大学《儒藏》编纂与研究中心研究员、《春秋榖梁疏》解题作者张丽娟肯定了群经单疏本的价值,并提到大部分单疏本借助《丛刊》实现了首次影印。以《榖梁疏》为例,国内存有三部据李开先旧藏单疏抄本《榖梁疏》所抄的残抄本,分藏于北京大学图书馆、中国国家图书馆、复旦大学图书馆,均未影印。此次影印所据的北大本是三本中抄写时间最早,也更接近李开先本面貌的抄本,过去一直被误认为是明抄本,但实际上是清代陈鳣抄本。学界还因为缺乏对照国图本、复旦本的机会,误以为三个抄本之间存在转抄关系,实际上国图本与北大本出自不同的传抄底本,三本之间也都存在差异,可以互相参证。同时,单疏抄本《春秋榖梁疏》作为十行本系统之外唯一传存的杨疏文本,能纠正和弥补清代阮元《春秋榖梁传注疏校勘记》所据何煌校本的疏漏,提高对《榖梁疏》的认识。因此北大本《榖梁疏》的首次影印具有很高的学术价值。

北京大学历史系长聘副教授、《春秋正义》解题作者李霖表示这次《丛刊》的出版反映出阅读市场的专业化细分,可见群经单疏古钞本影印计划颇具先见。传世单疏本存在唐抄本和宋刊本两个系统,北宋国子监校勘唐抄本,规范了《正义》的体例,纠正了不少错讹,但同时也不可避免地稍稍偏离了《正义》的原貌和原意,使《正义》文本产生了明显的变化。而本次影印的单疏本古钞本虽然未必是最古老的抄本,但却最为原汁原味,能够再现单疏本较早面貌,学术价值很高。李霖指出,《丛刊》印刷精良,能够实现收藏、阅读两性互动,既考虑专业学者的研究需求,又能照顾到普通读者的阅读需要,是非常成功的出版项目。

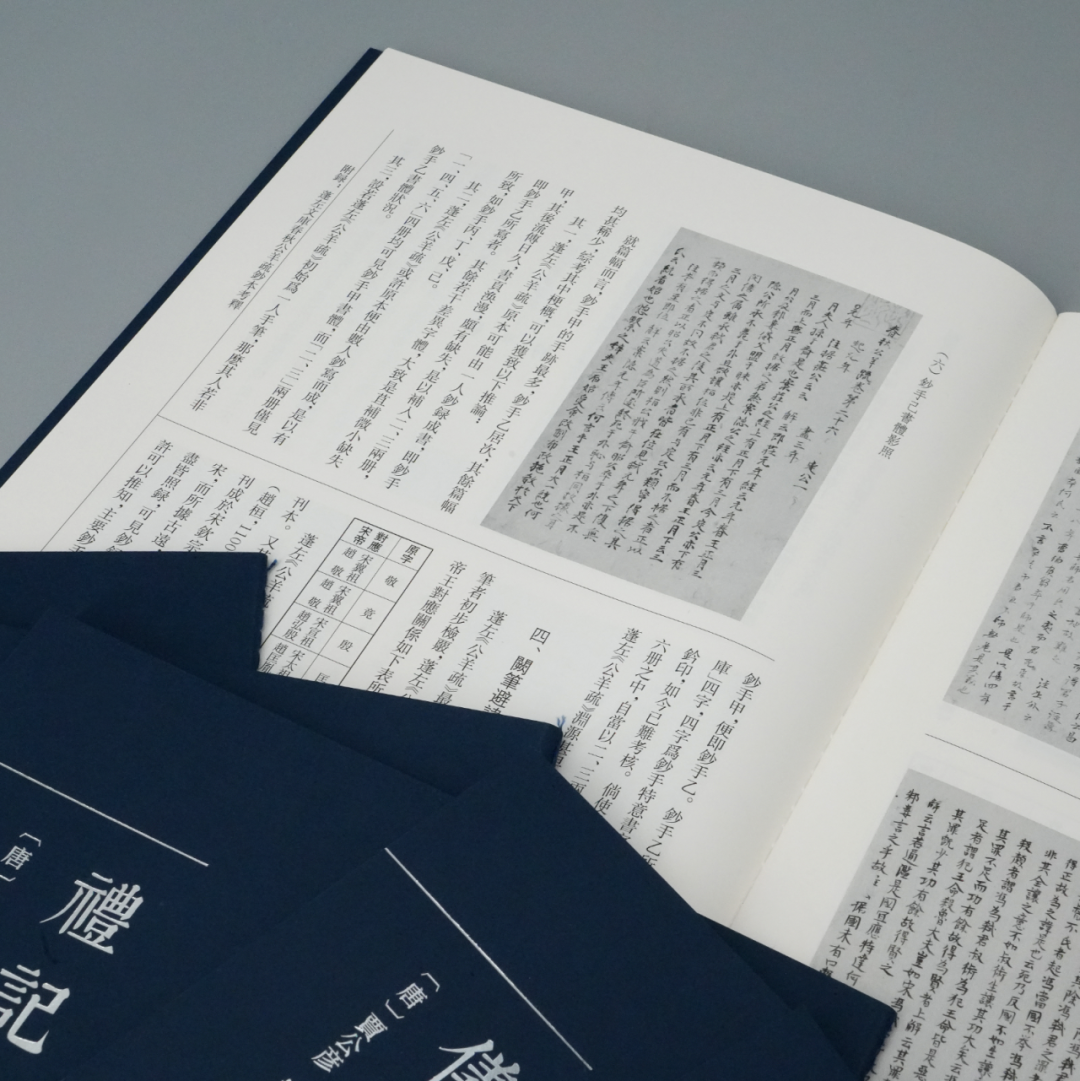

北京大学中文系、中国古文献研究中心长聘副教授,《礼记正义》解题作者郜同麟回忆点校、整理《中华礼藏》本《礼记正义》时依据的材料主要是《四部丛刊三编》影印本,但《四部丛刊》本在影印时已对版面做过处理,将一行拆作两行,以致失去了原书面貌,不便阅读。郜同麟谈到整理《礼记正义》时曾因使用复制的日本东洋文库藏本,看不到背面信息,只能直接使用日本学者的记录,以致将日本僧人题记“宽永七年”误作“宽永五年”。此次《丛刊》的出版,则彻底解决了类似问题,为经学研究提供了高质量的一手材料。此外,单疏写本可以看出疏文中“出文”的演变过程及其规律,可以为宋代经疏刊刻过程研究提供一个新的视角,这是《丛刊》影印的另一个重要意义。

北京大学中文系、中国古文献研究中心助理教授,《仪礼疏》解题及校理作者杜以恒以《日本宫内厅藏〈仪礼疏〉抄本的特点及其价值》为题做了简要报告。他结合宫内厅本《仪礼疏》书写风格、墨色浓淡差异及天头批语、朱笔勾画、卷末识语等阅读痕迹,对宫内厅本的抄写者、抄写年代、装裱时间及批校体例做出判断。之后又以具体的校勘实例说明《仪礼疏》钞本虽然文字脱讹较多,但有助于勘验包括黄丕烈影宋抄单疏本、汪士钟影宋刻单疏本在内的存世单疏本、注疏本的疏文,同时也还可以据此本推测南宋刻单疏本初刻、补修印本的区别和联系,复原南宋单疏本的补修痕迹,具有极高的学术价值。

北京大学中文系古典文献专业博士研究生、《周易正义》解题作者朱瑞泽以《日系写本研读杂感》为题,向大家分享了在研读日系古写本群经单疏时的一些心得体会。寺院和博士家是日系写本的两大传承主体,寺院所藏汉籍往往有比较明确的时间线索,对写本年代有比较明确的提示;而博士家所藏汉籍贯往往可以看到日人的读书留下来的训点、校语、批注有时足以提供他本所无的信息,如《周易正义》钞本,可以反映出室町时代《周易》学实态乃至《周易》文本的情况,在日系单疏本群中有较为特殊的性质。他又以《周礼疏》为例,说明日系写本书写状况的独特性,并提示由此单疏钞本可以让我们思考由辗转传写带来的文本不确定性,钞本中的头注、旁注、卷背注等,也可以发挥辑佚作用,有助于分析日本抄本的传抄源流。

专家发言环节,杜泽逊、王锷、顾永新、张学谦、石玉分别对《丛刊》的出版表示了祝贺,并给予高度评价。

山东大学文学院教授、中国经学研究中心主任杜泽逊认为,《丛刊》影印得相当漂亮,是代表当代影印水平的精品之作。从清代以来,诸多学者就注意区分单疏本和合刻本的面貌,从文本内容上说,单疏本在注疏系统有开端地位。单疏本存世无几,刘承幹、傅增湘都曾刊行、影印过经书单疏本,《丛刊》的高清影印出版解决了阅读和利用单疏本的困难,为单疏本的研究提供了高水平的研究成果。其解题、校勘更是具有导读性质,吸收了最新研究成果,大幅提升了影印书的水平。《丛刊》不仅印刷精,学术水平还高,足以传之久远。

南京师范大学文学院教授王锷对《丛刊》做出六点评价:首先,这是中国大陆首次集中影印单疏本,对学术界所产生的影响是不可估量的。此前《中华再造善本》的出版,促进了文献学取得了突飞猛进的发展,《丛刊》的出版也必然会推动经学研究的发展。第二,《丛刊》将对经书疏文的研究提供重要材料,清代诸多学者一直很重视经书的校勘,一部校本出现后往往被广泛传抄,因此《丛刊》这样珍贵的一手文献出版问世,必然将大大促进对经书疏文的研究。第三,从经注本到注疏本的过渡过程,各经其实各有差异,因此《丛刊》能够对经注、单疏合编过程研究提供借鉴。第四,近些年来兴起了写本学研究,其实陈梦家先生当年去甘肃整理武威汉简时,已经关注到了简牍中的特殊标记符号,《丛刊》所收的单疏钞本中同样也有很多训读标识,这也是写本学研究的内容之一。第五,《丛刊》在影印古钞本时,还请诸多学者写出了精深专业的解题文字,充分揭示了各经内容、特征和学术价值。同时他还建议,解题文字可以以“群经单疏古钞本研究”的名称单独刊出,还可以印小开本,降低价格,出版一套面向青年学子的读本。第六,《丛刊》所收都是古钞本,因此还可以提供书法史研究的材料。 北京大学中文系、中国古文献研究中心研究员顾永新认为,单疏本是十三经较早的文本形态,元明以后,通行本都为注疏合刻本,以致大多数学者不知道单疏本的存在。近代敦煌写本的发现为经学研究提供了重要材料,实际上日系钞本的重要性也不亚于敦煌写本,如《周易》古抄单疏本,源出北宋刻本,比南宋刻单疏本渊源更早。但长期以来古钞单疏本利用不便,甚至难觅踪迹,因此此次将古钞本纂辑起来,全部影印出版,颇便利用,也必将推动学术研究取得重大进展。而且作者团队以中青年学者居多,这些学者都有真才实学,达到了相关领域的最高水平,这部《丛刊》可以成为传世之作,意义重大。

北京大学中文系、中国古文献研究中心助理教授张学谦认为,《丛刊》的出版是学术基础设施建设的一项重要工作,是个人研究推动学术基础设施建设的典范代表,“高清彩印+精深解题”的形式也必将成为未来的学术规范。经学文献学术资料的公布、建设和更新往往能够推动经学研究突飞猛进式地发展,这正是《丛刊》的意义所在。

中华书局哲学编辑室副主任石玉提到他于4月17日看到“中国古典学”公众号连续发布了“《十三经注疏》校订本专家论证会”和“《群经单疏古钞本丛刊》出版座谈会”两条推文,两部书的出版单位分别是中华书局和上海古籍出版社,两家出版单位长期以来致力于古籍整理出版工作,两家单位一南一北,出版内容也互相呼应。上海古籍出版社《丛刊》出版适逢中华书局《十三经注疏》校订工程启动,必将成为中华书局《十三经注疏》点校工作的重要参考。

最后,与会学者针对古钞本写卷复制、影印规范等问题展开了自由讨论。会议在热烈讨论中圆满结束。

媒体报道

人民日报:《群经单疏古钞本丛刊》出版座谈会在京召开

光明日报:《群经单疏古钞本丛刊》出版座谈会召开

解放日报:国内首次出版,传世《论语》最古老纸写本等域外汉籍高清影印回归

中国出版传媒商报:《群经单疏古钞本丛刊》出版座谈会在京召开

新民晚报:珍稀儒学古籍重现,域外汉籍回归,《群经单疏古钞本丛刊》引发学界瞩目

北京大学新闻网:《群经单疏古钞本丛刊》出版座谈会在北京大学召开

文字:孙宇 刘一鸣

摄影:刘一鸣

编辑:孙 宇

校对:蔡千千

审核:杜以恒