2025年11月15日,由北京大学中国语言文学系和北京大学现代中国人文研究所联合主办的“重谈古今·中西·科玄——纪念《新青年》创刊110周年国际学术研讨会”在北京大学英杰交流中心阳光厅举行。十四位海内外文史哲领域的资深学者相聚一堂,重返《新青年》杂志和新文化运动的历史现场,就古今、中西、科玄等核心命题进行思想对话,并见证《现代中国人文学刊》的首发。百余位校内外听众共同见证了盛况。

会议现场

开幕式暨《现代中国人文学刊》首发式由北京大学现代中国人文研究所副所长王风主持。北京大学现代中国人文研究所所长陈平原介绍了近年来北大中文系和人文所在延续五四话题上所做的努力,并强调《现代中国人文学刊》编辑工作的代际传承。北京大学中文系党委书记贺桂梅指出,这场会议旨在于新时代重新激活五四传统,在新的历史视野和国际格局中探索中国自主性知识体系的创新之路,并认为《学刊》之于《新青年》正是一份刊物向另一份刊物的跨时代致敬。商务印书馆副总编辑郑勇则从“四个阶段和三件事情”回顾《学刊》和人文所合作过程中的故事,期待能以《学刊》为中心形成学术共同体。王风特别感谢了学生邓百花及其所设立的“百花人文项目”的支持。

王风(左上)、陈平原(右上)、贺桂梅(左下)、郑勇(右下)

研讨会分为四场。第一场由王风主持。陈平原以“声音与文字的对峙、缱绻及互补——关于《新青年》中的演说”为题,基于对“文体创新”的关注,从“白话学术”崛起的历史视野出发,强调《新青年》中演说的重要性,并从五个方面展开论述:将错就错的创举;为何演说以及讲给谁听;“三利器”何以能够合力;实录、修订、追忆与拟写;“声音”如何成就“文章”。报告最后以蔡元培“今后学人,领导社会,开发群众,须长于言语”之语作结。

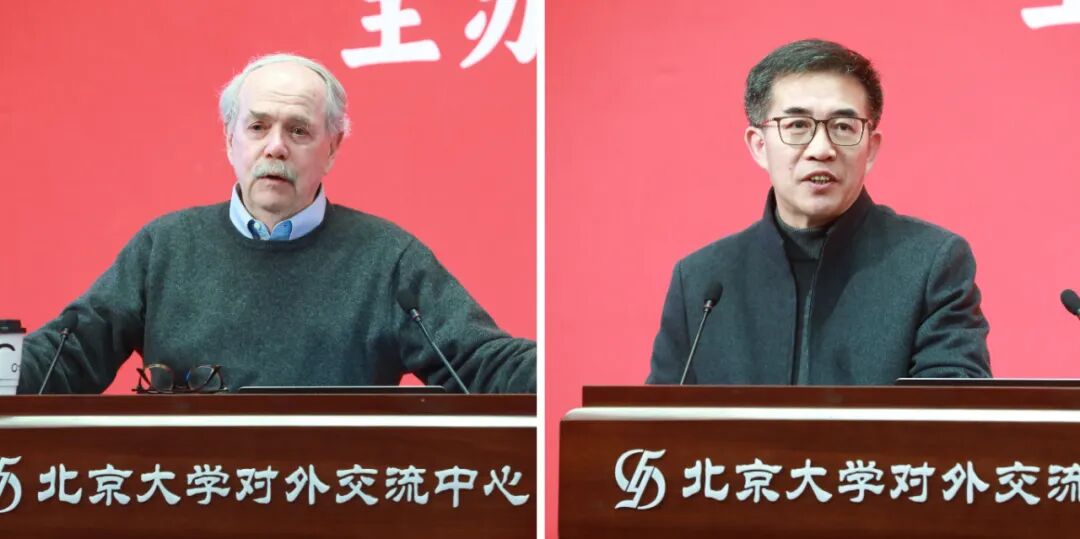

加州大学洛杉矶分校荣誉教授胡志德(Theodore Huters)聚焦“《新青年》与白话文”,提出为何晚清已有白话文基础而《新青年》却直到1918年才出现白话论说文的问题。如1918年傅斯年的《文言合一草议》提倡“废文词而用白话”却仍然用文言写就;钱玄同化名“王敬轩”与刘半农上演“双簧”,核心却是围绕新式标点而非文白之争;而1919年的《新青年》和《新潮》则全面转向白话。胡志德进而引入马君武、刘复、鲁迅、胡适、杜亚泉等人的观点,强调文言在新文化人心中的分量,旨在消解将五四时期的文言和白话作二元对立的偏见。

复旦大学中文系教授段怀清则围绕“胡适《文学改良刍议》的两个文本、两个发表系统及其两种命运”,主要分析《文学改良刍议》在《新青年》和《留美学生季报》上的两个不同版本与胡适自身思想生成和发展的关系。两个版本在情感强度和立场坚定性上存在差异,进而体现出两份刊物背后关联的两个不同的发表系统,以及《新青年》同人和留美学生两个不同的知识分子群体。透过胡适日记中的线索,段怀清指出胡适借《文学改良刍议》的两次发表完成了从留学生到新青年领袖的知识/文化/社会身份的转换。也因此《文学改良刍议》与《新青年》不断建立正向叙事,而《留美学生季报》版本则在文学史中被逐渐淡忘。

胡志德(左)、段怀清(右)

研讨会第二场由北京大学中文系教授姜涛主持。首先由北京大学历史学系教授欧阳哲生发表题为“苦闷的象征——以《新青年》关于自杀问题讨论的文本材料为中心”的报告。他将近代中国频发的自杀现象作为社会矛盾冲突和社会价值观念裂变的反应,指出《新青年》在将自杀作为一个社会问题并引发新文化界的探讨上有首发之功。欧阳哲生的论述涉及从清末社会激变下革命志士的自杀与暗杀,到陈独秀、李大钊、章士钊三人在《甲寅》上关于“厌世”与自杀问题的讨论,再到梁济自杀引发《新青年》同人对传统观念进行价值重估,最后是林德扬的自杀作为新思潮践行者精神幻灭的典例激发新文化界的自我省思。《新青年》同人真正从社会学角度探讨了自杀问题,表现出深沉的“五四式忧虑”,而讨论中的社会批判性也将救济之道最终指向了社会革命和文化革命。

四川大学历史文化学院教授罗志田以“重访文学革命——侧重其开放特性”为题,主要论述了两个核心问题。一是从包容广泛的“文学”到开放的“文学革命”。作为民初传入的新词,“文学”的范畴宽泛且含义多变,因其在定义上缺少共识,故而“文学革命”在不同人那里也产生了不同的理解,由此向政治革命、思想革命、伦理革命等不同方向岔开。二是文学革命的开放性也导致其历史意义被低估。20年代初对政治、经济方面的强调,使得文学退居流行的二线,同时代人对文学革命仅存语体文这一成果深感遗憾。但实际上,应该认识到从文言到白话的语言转变乃是根本性的革命和划时代的巨变。在包容与开放的辨析中,罗志田强调以现代进行时的方式来认识文学革命的历史价值。

北京大学中文系教授吴晓东关注“思想史与文学性:理解‘悖论五四’的两个路径”,与林毓生先生的前研究对话,从鲁迅在五四时期创作中所展现的悖论性出发,引出对“悖论五四”的讨论。如《阿Q正传》序中叙述者与“思想里的鬼”的缠斗、《狂人日记》中文言与白话的对峙、《故乡》结尾对希望问题的悖谬思考、《野草》折射出的“无托邦”思想、《在酒楼上》第一人称“我”与吕纬甫的辩难性。在文学性研究与思想史视野的相互参照中,吴晓东将五四时期的鲁迅小说作为从形式角度理解甚至解剖历史悖论的范例。

卫斯理大学荣休教授舒衡哲(Vera Schwarcz)因故未能到场,其论文《未完成的启蒙:新文化运动何以依旧是历史记忆中的一根刺》由北京大学中文系博雅博士后夏寅代读。参照西方反思启蒙的历史视野,舒衡哲指出在重审新文化运动经验时需要警惕将启蒙化约为单向度的进步神话。通过对照中日对“启蒙”词义的不同理解,她认为觉悟的关键在于摆脱内心的蒙昧,并以陈寅恪为例,提出在传统与启蒙之间寻找一条更持平、更富于反思性的道路。她指出,新文化运动之“刺”之所以仍然锐利,是因为许多原本宣称要“解放人类”的思想体系,在实践中都曾反转成新的蒙昧和新的枷锁。最后她借张芝联教授之语召唤一种“永不止息、常新的启蒙”。

欧阳哲生(左上)、罗志田(右上)、吴晓东(左下)、夏寅(右下,代读)

研讨会第三场由贺桂梅主持。日本中国学研究者、京都大学退休教授平田昌司作题为“反观母语——外语经验与《新青年》文体”的报告,将《新青年》文体变革置于国际脉络之中,以1890-1917年美国兴起进步自由主义、文化评论杂志为例,指出这种媒介和受众基础与五四前后北京的舆论环境高度契合,认为《新青年》并非中国特有之现象,而是在现代科学技术进步背景下,教育和意识形态现代化的表现。平田昌司首先从西方传教士的在华经验及其对中国语文的批评和中国留美学生的英语写作出发,指出外语学习与写作的困境对文学革命思路的影响。而全球性的反古典学潮流和科学化浪潮也构成了《新青年》文体变革的背景。但在这个过程中,值得关注的是白话文运动的未竟性,新词的创造仍以文言为基础,文言在正式语境中的作用是持续性的。最后平田昌司借《柳文指要跋》中的观点作结,认为近百年间逐渐形成了一种融合了文言的造词基础和现代表达需求的新文言,凸显了文体变革的复杂性。

上海交通大学人文学院教授吴俊则聚焦“鲁迅文学生涯中的中医学底色”,抛出鲁迅有一个“玄学鬼”的说法,而其一具体表现便是“中医鬼”,认为中医构成了鲁迅文学生涯的底色,而西医仅为调和色,为理解鲁迅的思想和文学提供了全新的医学视角。吴俊以鲁迅的日记、书信、生活实例等材料,指出中西医与鲁迅之间的复杂纠葛,论证了鲁迅对中医的实际态度与深层关联。他进一步指出中医不仅影响了鲁迅的日常生活,更渗透在其文学创作之中,《朝花夕拾》《狂人日记》等作品皆体现了鲁迅的身体关怀及背后的医学认知,而鲁迅对藤野先生的高度评价也暗含鲁迅对医学具有人类普世价值的认同。吴俊最后指出鲁迅的文学思想启蒙内化于医学式的文学,以超越性的医学伦理支撑其政治价值观。

清华大学历史系教授王东杰围绕“新文化运动时期知识人出版观念的更新”,首先明确明代中晚期以降文人对文集的出版形成了两种观念。以戴震、纪昀为代表的学者认为文字一旦发表便会固定作者形象,因此对成书过早、观点不成熟抱有高度警惕,也指向了对恒久的未来价值的关注。而阎若璩、袁枚等少数人则主张保留自己的作品原貌,不做删改,这一现象提醒着一种新的出版观念的兴起。直至20世纪初,尤其是新文化运动时期,这种新的出版观念逐渐成为主流,王国维、胡适、陈独秀、陶孟和、顾颉刚等文人皆以保留原貌的态度出版文集,以求保存历史走过的痕迹。王东杰最后总结这一变革的本质是新时间观与历史观的渗透,“藏之名山、传世不朽”的传统出版理念逐渐被强调现在、变动、过程的现代观念取代,两种时间观念对中国出版观和发表观产生了深远影响。

姜涛以“五四时期两个‘新青年’的自我修养”为题,聚焦于五四时期新青年的个人修养问题,跳出陈独秀《敬告青年》中二元对立式的青年形象,以康白情和恽代英两位代表性人物为对照,探讨新青年群体在个人修养与社会实践方面的探索、分歧和困境。康白情主张动的、活的“社会化修养”,将社交视为增长能力、达成事功的手段,代表了部分新青年对外向实践性人格的期许。恽代英则以严格的修身日记和小团体实践为基础,倡导关注群体良性互动与信任纽带生成的“群众化修养”。姜涛同时指出,康白情的修养观易引发团体内部的分歧,恽代英的实践则难以适配更大的社会范围,此后“良心”便转化为“主义”主导的社会建构方式。最后,姜涛进一步追问,主义是否能完全替代良心,现代社会如何重建人我与社会之间有机贯通的逻辑,这一源于五四的课题至今仍需要依托自身经验去进一步探索。

平田昌司(左上)、吴俊(右上)、王东杰(左下)、姜涛(右下)

研讨会第四场由吴晓东主持。哈佛大学东亚系暨比较文学系讲座教授、北京大学客座讲席教授王德威以“情理之间:‘戴震时刻’与中国文学现代性”为主题,指出戴震晚年关于情理对话性的思考与十八世纪欧洲对情感的观察形成呼应,将中国哲学的面向纳入世界哲学版图中,围绕“情理之间”的辩证关系展开论述。无论是十八世纪《儒林外史》《红楼梦》中酝酿的情理之辨、十九世纪末天理向公理的转折,还是章太炎《释戴》中重提其批判精神、科玄论战中对情感哲学与科学精神的凸显,戴震的情理之思不断引发回响,形成了“戴震时刻”。报告还指出鲁迅在科玄论战中的缺席是值得思考的问题,以《祝福》《夜颂》为例,认为文学作为感性与理性交错的存在,其独特价值在于呈现情理之间的幽暗意识,而研究者可以以悬想作为方法进入情理之间。王德威最后提出,相较于天理到公理的进化叙事,情理的转圜作用被长期忽略,“戴震时刻”或成为进入情理之间的关键思想线索。

河南大学文学院教授关爱和聚焦“陈独秀与《新青年》的三个时代”,以陈独秀为抓手,将《新青年》的八年历程分为三个阶段。关爱和指出陈独秀早期协助章士钊创办《甲寅》的经历,尤其是《甲寅》时期关于“自觉心”的讨论,为其办刊积累了运作经验与思想基础。1915-1916年,时值《甲寅》初遭封禁,《新青年》便沿袭其作者队伍与风格,以青年修养读物为其定位,形成了青涩的上海时代。1917-1919年,得益于“一校一刊”的联动机制,再加上胡适、鲁迅等人的加入,形成了强大的编辑与作者团队,形成了高光的北京时代。1919年因《每周评论》分流精力、陈独秀被捕等问题,《新青年》团队内部在目标上出现分歧,轮流编辑制最终回归陈独秀个人主编。1920-1922年,《新青年》重返上海,但因多方问题共存的困境,《新青年》难以延续昔日锋芒,最终宣告解散。

贺桂梅围绕“中国化与反传统——20世纪中国的两次新启蒙运动”,以“新启蒙运动”为视点,指出30年代的新启蒙在抗战救亡语境中提出“文化救亡”“打倒孔家店,救出孔夫子”等观点,推动了马克思主义中国化的进程;80年代的新启蒙以五四纪念为契机,围绕李泽厚“启蒙与救亡”的论述展开了关于“反传统”的讨论,呈现出向自由主义回归的面向。同时值得注意的是,在两次新启蒙运动的对比中,无论是30年代通过 “中国化” 对接传统,还是80年代以 “反传统” 实现启蒙,本质都是在时代语境下建立启蒙与传统的关联。贺桂梅通过对比20世纪两次新启蒙运动,重新思考了五四以来启蒙与传统、古今中西之间的辩证关系,并提出当下可能存在“第三次新启蒙”的视野。

王风作题为 “‘现代’的两副时空面孔:中国的十九世纪与二十世纪”的报告。学界对“现代中国”的起点众说纷纭,王风尝试从中国的角度,在传统中国与现代中国的张力结构中,重新进入“现代”。他认为传统中国是一个以书同文、独尊儒术和正史概念为支撑的连续体,民国之于清代也处于这一连续体内。近代以来,在东西方文明碰撞中形成了文武两条路径,文的层面区别于晚明传教士的上层路径,表现为新教传教士的向下渗透;武的层面则是鸦片战争尤其是第二次鸦片战争对国土与体制的重塑。由此,1895年成为了一个关键时间节点,1895-1905年成为关键转型十年,在康有为、孙中山、严复三位代表人物的影响下,催生了三大变化——知识谱系全盘西化、以民为本的政治想象、进化观念的确立,奠定了二十世纪中国知识、观念与政治的基础。王风最后指出后来被不断提出的传统并非复古,而是现代发明的产物。

王德威(左)、关爱和(右)

会议最后由王风总结发言,“重谈古今·中西·科玄——纪念《新青年》创刊110周年国际学术研讨会”圆满落幕。

纪要:邵铖希、张寻