编者按:

作者孙钦善,1934年3月出生于烟台市。1955年考入北京大学中文系攻读本科,1963年中文系古典文献专业研究生毕业,后留本系任教。中文系教授、博士生导师,曾任北京大学古文献研究所所长等。主要研究中国古文献学,兼及中国古代文学和古代思想文化。2007年入选建国以来首届“505位中国杰出社会科学家名单”。主要著作有《高适集校注》《论语注译》《中国古文献学史》等。

今天召开杨晦先生诞辰120周年纪念会,是一件非常有意义的事,给我们提供了回顾中文系优良传统、重温杨先生学术思想、办学理念的宝贵机会。

杨晦先生是新中国建立以后北大中文系的系主任,任期很长,自1950年至1966年,共16年,几乎涵盖了建国以后、文革以前的十七年。我本人1955年考入中文系,1963年初研究生毕业留系,一直受到杨先生主持制定的教学大纲、教学计划的培育。留系后在古典文献教研室工作,当时古典文献教研室与文学教研室合组一个党支部,与杨先生一起过组织生活,接触更亲近,经常听到他关于中文系学科建设的意见,受到更大的教益。总括言之,在杨先生系主任任期的16年内,自己求学7年,任教3年,共历时10年,深感杨先生对建国后新中文系的建设贡献至伟,主要有以下几方面:

第一,胸怀五湖四海,团结、呵护教学大师阵营

1952年全国高校院系调整,清华大学中国文学系、燕京大学中国文学系和新闻系并入北大中文系。随清华中文系并入的有浦江清、吴组缃、余冠英、王瑶、季镇淮、冯钟芸先生等名师;随燕大中文系和新闻系并入的有高名凯、林庚、孙楷第、林焘先生等名师。1954年中山大学语言学系并入北大中文系,又迎来王力、岑麒祥先生等名师。从此得天独厚,北大中文系成为全国高校中文系学科的重镇。各位大师来自不同院校,分属不同学派,各具不同风格,与中文系原有的诸多大师容融一体,没有山头,不搞小圈子,为了办好中文系的共同目标和衷共济,确实不容易。这是与杨先生平易近人、尊重学术、爱惜人才、兼容并包的治系精神和领导风格是密不可分的。

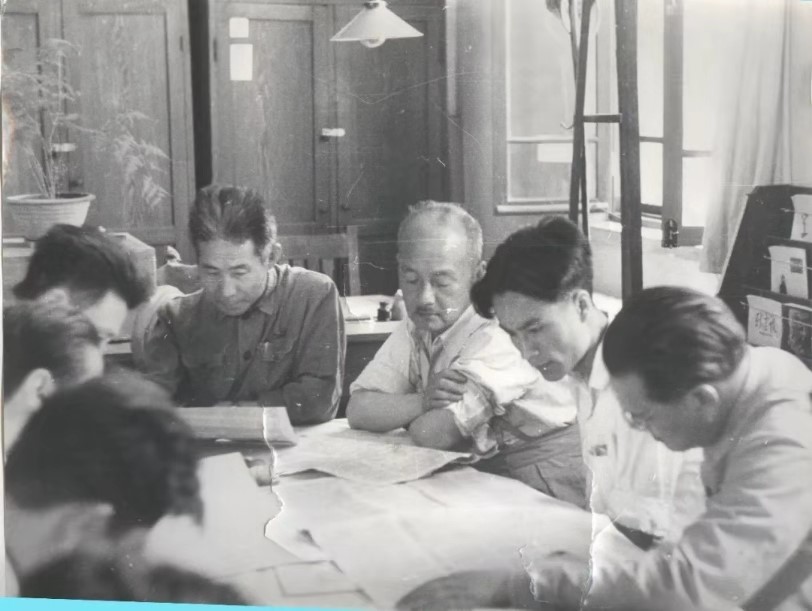

中文系教师在研究工作,右三浦江清,右四杨晦

第二,体现杨先生办系思想的教学大纲和课程设计使学生受益匪浅

以我们1955级为例,初改五年制,执行新的教学大纲和教学计划。

关于培养目标,杨先生在迎新会上特意说明北大中文系不培养作家,给不少同学泼了冷水。其实这个规定是实事求是的,作家是不可能靠中文系培养的。但是中文系并非无助于作家的成长,杨先生是希望作家得到中文系学养的,例如他对校友刘绍棠学中文的期望和退学的遗憾就是证明。北大中文系的学生也确实出过作家,而且是作家与学者相兼的人才,不乏其例。

关于中文系的课程设计,杨先生主张语言文学有机联系,甚至有文史不分家的理念。试看1955级的课程安排:如文学方面,游国恩先生讲先秦文学史,林庚先生讲魏晋南北朝文学史,冯钟芸先生讲隋唐文学史,吴小如先生讲宋元文学史,季镇淮先生讲近代文学史,王瑶先生讲现代文学史,吴组缃先生讲《红楼梦》研究,杨晦先生讲文艺思想史,吕德申先生讲文艺学引论,郑奠先生讲《文心雕龙》,等等;语言方面,魏建功先生讲古代汉语,王力先生讲汉语史,高名凯先生讲普通语言学,周祖谟先生、朱德熙先生讲现代汉语,梁东汉先生讲文字学,等等;为加强文献基础知识的教学,根据杨晦主任的建议,周祖谟先生还为我们开出了古代要籍解题。教学计划中还有一些外系的课,如冯友兰先生讲中国哲学史史料学,李世繁先生讲逻辑学,历史系老师还开出长学时的中国通史,等等。在课堂上,我们不仅获得了丰富的知识,老师们的道德风范、严谨学风和“授人以渔”启发独立思考和钻研的教学方法,也使我们深受教益。但是在1958年大鸣大放搞教改时,却有的同学却贴出反对杨先生有机联系理念的大字报。这张大字报,是一张漫画,画着一个学生两手托着两摞书,一摞是语言方面的,一摞是文学方面的,累得大汗淋漓。两摞书上画了只大公鸡,两只爪子一只踩着这摞,一只踩着那摞,横批是“有鸡(机)联系”。尽管这张大字报当时很有轰动效应,但是杨晦先生不以为然,反复跟大家辩论,坚持自己的意见。后来我们结合切身体会和实际收获冷静分析,认识到还是杨先生的意见对,而且敬佩他在那种情势下,能勇于坚持真理。

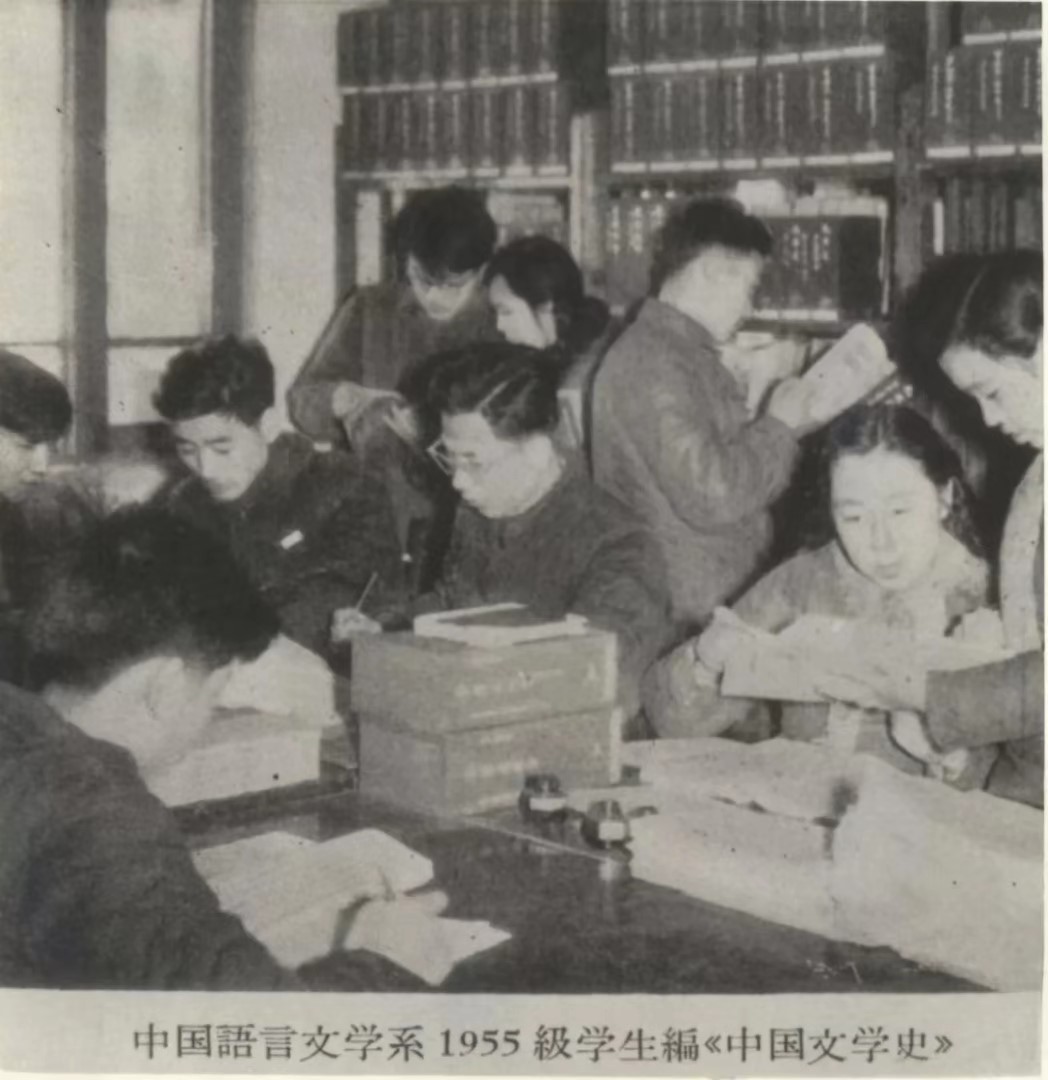

后来1955级搞集体科研编《文学史》。客观地讲,开始编出两卷本红皮《文学史》,大家确实通过实际锻炼,增长了才干。当然就书内容而言,无疑有幼稚之处,也有错误之处,如套用现实主义和反现实主义的框框,简单化的批判和评价,等等。当时系主任杨晦先生一方面保护大家的积极性,肯定成绩,一方面严肃、坦诚地指出问题和不足,还组织季镇淮先生、冯钟芸先生、陈贻焮先生等帮助我们总结经验教训,并请冯钟芸先生带领我们到科学院文研所开座谈会听取意见,记得当时何其芳先生和曹道衡先生等参加座谈,给予们很大帮助。于是大家再接再厉,并争取老师的指导,又编出四卷本的黄皮《文学史》,大有进步。此外集体科研还有《近代诗选》《中国小说史》《成语小词典》等项目陆续上马,都是师生合作进行的。我参加了《近代诗选》组,季镇淮先生指导我们几个同学一起编选注释。当时的风气非常强调突出政治,但我们选诗,坚持全面观点,虽以反帝爱国为主线,也不排斥其他内容,而且坚持思想性和艺术性的统一。例如诗人张维屏,我们既选了他反映鸦片战争抗英的《三元里》和《三将军歌》,又选了他的饶有生活情趣的《新雷》和《夜行》,如《夜行》:“风里村舂未肯停,隔林灯火远逾青。野田月落路能辨,荞麦一畦花似星。”后来杨晦先生转告我们说,冯至先生非常喜欢这首绝句。冯先生既是学者又是诗人,他的欣赏,不仅因为诗本身好,也是对我们编选工作的肯定。这些情况说明,我们的集体科研不是一成不变的,不是简单的数量堆积和重复劳动,而是干中学习,干中磨炼,不断进步和成熟。我曾在回忆文章《大学生活三部曲》中写道:“响应大跃进竟出乎意料,歪打正着落实到集体科研,其实并非偶然,是与大学生活第一部曲(指一二年级按教学计划上课)接应交响,一头打下基础,一尾着重实战,才奏出了美妙的乐章,回荡在55级学子成材的起步路上。”实际上集体科研顶替了原教学计划的学年论文和毕业论文的环节,效果有过之而无不及。

中国语言文学系1955级学生编《中国文学史》

第三,杨先生重视古典文献专业,继承并发扬了老北大中文系的优良传统

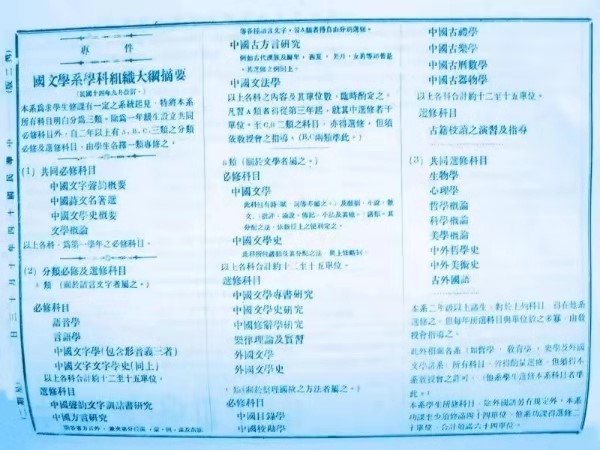

北大中文系现有文学、汉语、古典文献三个专业,其中古典文献专业酝酿成立于1958年,1959年开始招生。在百年校庆纪念文集《青春的北大》中,有我的一篇文章《北大与“整理国故”》,把古典文献专业的源头追溯到1932年的“整理国故”专科。后来发现还可以追溯得更远,即1925年9月《北京大学国文学系学科组织大纲》开始实施之时。这是国文系又一次比较重大的课程调整。自此,除一年级学生仍学习共同必修科(“中国文字声韵概要”、“中国文学史概要”、“中国诗文名著选”和“文学概论”)之外,二年级开始的必修与选修科目被分为3类,由学生各择一类专门研修。这3类科目,实际上对应着语言文字、文学研究、古籍整理3个专业领域,如1925年10月《北京大学日刊》刊载的《北京大学国文学系学科组织大纲摘要》:

本系为求学生修课有一定之系统起见,特将本系所有明白分为三类。除为一年级生设立共同必修科目外,自二年以上有A、B、C三类之分类必修及选修科目,由学生各择一类专修之。

(1)公同必修科目

中国文字声韵概要 中国诗文名著选 中国文学史概要 文学概论

以上各科,为第一学年必修科目。

(2)分类必修及选修科目

A类(关于语言文字者属之)

必修科目:语音学、言语学、中国文字学(包含形音义三者)、中国文字学史

选修科目:中国声韵文字训诂书研究、中国方言研究、中国古方言研究、中国文法学

B类(关于文学者属之)

必修科目:中国文学、中国文学史

选修科目:中国文学专书研究、中国文学史研究、中国修辞学研究、乐律理论及实习、外国文学、外国文学史

C类(关于整理国故之方法者属之)

必修科目:中国目录学、中国校勘学、中国古礼学、中国古乐学、中国古历数学、中国古器物学

选修科目:古籍校读之演习及指导

(3)共同选修科目

生物学、心理学、哲学概论、科学概论、美学概论、中外哲学史、中外美术史

“中国文学”的课程细分为:“阮嗣宗诗”(黄节),“陶渊明诗”(沈尹默),“词选”、“词家专集”(均刘毓盘),“戏曲”(许之衡),“小说”(俞平伯),“晚周诸子”(林损),“秦汉诸子”、“汉魏六朝文”(均刘文典),“唐宋以降文”(林损)。“文学史”包括:“词史”(刘毓盘),“戏曲史”(许之衡),“小说史”(鲁迅)。此外还有列入文学类的“中国曲律”(许之衡)和“普通乐学” “普通和 声学”、“应用和声学及作曲法初步”(均萧友梅),“外国文学”则是由周作人与张凤举合教的“英散文选读”。

语言文字类课程包括:语音学、言语学大意(均刘复),中国声韵沿革(钱玄同)、“中国文字及训诂”(沈兼士)、“清儒韵学书研究”(马裕藻)和“西夏文字研究”、“女真文字研究”(均伊凤阁)。

古籍校读方面开出的课程包括:“中国古籍校读法”(马裕藻),“校勘实习”(陈垣),“中国古乐学”(许之衡),“中国古历数学”(高鲁)。

1925年10月《北京大学日刊》刊载《国文学系学科组织大纲摘要》

试看上述A、B、C三类学科,分别与当今中文系的文学、汉语、古典文献三个专业相对应,其中C类(关于整理国故之方法者)即古典文献专业的前身。特别值得注意的是,1925年9月修订实施的《北京大学国文学系学科组织大纲》,是在魏建功先生建议的基础上产生的。魏建功先生的公子魏至先生,曾送给我一份打字油印材料:魏建功先生《致中文系教授会书》,签署的日期是民国十四年九月二日。打印材料于该信正文前有一则简短说明:“此为作者1925年就读北大中文系时致系教授会的信,教授会接受了此建议并于当年秋季按其建议改进了学科组织办法。”兹把信的内容摘录如下:

幼渔先生暨国文系教授会诸先生:(按,马裕藻,字幼渔,时任国文系主任)

下面的条陈是我年来久己要说的话,想也是诸位先生所愿意采纳的。我谨以爱“母系”的热诚将这个条陈提在诸位先生之前。

我唯一的条陈是想请把国文系的课程组织整理完密起来。……

我常妄想我们国文系该有这样的分类:

中国文学系:(一)语言文字学讲座:第一分讲座(概论)、第二分讲座(沿革)、第三分讲座(实验)、第四分讲座(专门研究);(二)纯文学讲座:第五分讲座(概论)、第六分讲座(沿革)、第七分讲座(专门研究);(三)国学讲座:第八分讲座(工具)、第九分讲座(方法)、第十分讲座(沿革)。

我们将国文系的科目分析一下,显然可分成以上三类。这三类再分由几位教授担任各讲座;便可以教一般误会国文系教授太多的事实明了。语言文字学是治学的根本,所以我写作第一类。这个讲座中分一至四(概论、沿革、实验、专门研究)四讲座。文学本指纯文学,中国文学却包括的太广,我们既将广义文学中的哲学、史学提开,小学归到语言文字学里,当然可以不必再标明了;可是在一切不相统属之中非止纯文学,还有一个古怪的“国学”。所以,我写纯文学为第二类。这类中分五至七(概论、沿革、专门研究)三讲座。本来国学不是课堂上可以讲授的东西,而且这东西究竟应该不应该在国文系教也是个问题;然而目前和将来的需要,治“中国学”的技能一定不可不预备教给治国学的人。所以,我写国学为第三类,其目的在给学生得到治国学的门径,而不是提倡“经学”。“国学”这个名词虽不很安详,然面我们只要我们的精神所在的地方不错,名字差点那又何妨?这个讲座中分八至十(工具、方法、沿革)三讲座。……

这两年来,国文系在社会上的地位很显得责任的重大。在这样重大责任之下,最易招人猜忌;我们惟有切切实实把组织整理完密起来,教他们知道不是他们所想象得到的那样简陋或纷杂!

我所说的或者有些不当的地方,还愿先生们抉择!

魏建功,十四,九,二。

魏先生当时作为国文系的一名学生,能向马裕藻系主任及及教授会提出这样一份内容深刻的建议,并得到重视和认可,从而修订出新的《学科组织大纲》,确实非同小可,功不可没。这份大纲,使我们看到了当今北大中文系的学科组织框架的历史渊源,而且就其中的整理国故学科来说,更使我们找到了当今古典文献专业的历史源头。魏建功先生不愧为古典文献学科的创始人和设计者,他1958年受命筹建、主持新的古典文献专业,并非因为这段历史因缘为人所知,不过是历史的巧合,但是就魏先生的学术资历的成就而言,却是历史的必然。魏先生当时对整理国故或“国学”学科的远见卓识,如“本来国学不是课堂上可以讲授的东西,而且这东西究竟应该不应该在国文系教也是个问题;然而目前和将来的需要,治‘中国学’的技能一定不可不预备教给治国学的人。所以,我写国学为第三类,其目的在给学生得到治国学的门径,而不是提倡‘经学’。‘国学’这个名词虽不很安详,然面我们只要我们的精神所在的地方不错,名字差点那又何妨?这个讲座中分八至十(工具、方法、沿革)三讲座”云云,何其精辟,不仅道出该学科的实质和必要,而且好似已预见后来对该学科的质疑和争议,作出了有针对性的解惑、答疑。北大古典文献专业真是多灾多难,动不动就被忽视、遭责难,甚至要取消。现在又被人挖了墙脚,人才流失,学科断档,伤筋动骨,基础动摇,凡是关怀古典文献专业的人无不感到痛心,不知如何救之。

中文系同学访问系主任杨晦教授(中)

北京大学古典文献专业的建立,出于整理、继承古代文化遗产和加强文史专业基础建设的客观需要。1958年,学术界的一些具有远见卓识的前辈学者,鉴于继承古代文化遗产的重要性、古籍整理研究后继乏人和古代文史专业基础薄弱的实际情况,强烈呼吁国家应采取切实措施,培养古籍整理研究的专门人才。这个意见得到当时领导国家科委工作的聂荣臻同志的支持,他建议由当时高教部长杨秀峰同志牵头,邀集有关领导和学者商议,选定一所有条件的大学,建立相应的专业。当时参加研究的领导和学者有齐燕铭(文化部副部长)、吴晗(史学家、北京市副市长)、翦伯赞(北大副校长、历史系主任)、魏建功、金灿然(中华书局总编辑)等先生,大家建议由北京大学筹办这样一个专业。任务由高教部下达北大之后,校领导召集文史哲三系领导和资深教授共同筹划,最后决定专业设在中文系,由魏建功先生担任教研室主任,翦伯赞先生还专门为专业起了名字,叫古典文献专业。作为系主任,杨先生对古典文献专业非常重视。前面已经提到,当时文学专业和古典文献专业的党员教师合组一个党支部,杨先生在党支部组织生活中经常跟大家一起讨论、研究办系问题,他对古典文献专业的教学和科研非常关心,也很懂行,如强调一定要抓好学科的主干,重视传统小学,不要走偏锋,不搞花架子;一定要注意文史哲沟通,不可偏废;一定要重视古籍整理、研究实践,不尚空谈,等等。杨先生对魏建功先生倚重学术界开门办专业的做法,非常赞赏和支持。他对办古典文献专业的难度和难处,也很体谅,给予格外关照。

第四,杨先生还留下了支援兄弟院校、关切中学语文教学等好的传统,至今我们还在坚持。

纪念文章仅代表作者个人观点和立场

本文图片来源:北京大学档案馆

作者图片来自网络