编者按

作者张少康,1935年出生,1960年毕业于北京大学中文系,此后留校任教。北大中文系教授、博士生导师,曾任中国文心雕龙学会会长等。张先生从事中国古代文论研究数十年,主要研究中国文学理论批评史和《文心雕龙》,同时兼及中国古典美学。张先生著述甚丰,重要著作有:《先秦诸子的文艺观》、《文赋集释》、《中国古代文学创作论》、《古典文艺美学论稿》、《文心雕龙新探》、《中国文学理论批评史》(上、下)等。

今年是杨晦先生诞生一百二十周年。杨先生是学识渊博的著名学者,也是十分有骨气的正直知识分子典型。杨先生在建国初期到文化大革命,一直是北大中文系主任,兼文艺理论教研室主任。我在1960年大学毕业后,留校在文艺理论教研室担任古代文论的教学工作,是杨先生的助教,给杨先生当助手,同时又是文艺理论教研室秘书,所以和杨先生接触非常多,直接在杨先生指导下进行教学和科学研究。

当时,中文系还没有古代文论的学科,也没有古代文论的课程。杨先生指定邵岳和我负责建设古代文论学科,并且由杨先生直接指导,我们遵照杨先生的安排,先为1956级同学开设《中国文艺思想史讲座》,邀请社会上名家作专题讲演,由于邵岳同志有很多党的工作,这个工作是由我负责的。我们邀请了很多校外专家来讲课,如周振甫、唐弢等,杨先生则亲自为大家讲授《礼记·乐记》,从1957级开始,我们准备为高年级学生开设《古代文论选讲》一课,由邵岳和我共同讲授。我们每周讲一篇,讲课之前杨先生都亲自为我们辅导一次,每周都有,每次最少两个小时,一般都是三、四个小时,常常从下午两点半以后,一直要到晚上六、七点。杨先生的辅导不只是讲我们将要讲的某一篇,一般都是由此申发开来,讲很多文艺和美学的重要问题。邵岳和我虽然都没有在大学期间上过古代文论方面的课程,但是,在杨先生的具体指导下,我们安排了自学,同时也比较满意地完成了课程教学。杨先生为此付出了辛勤的努力,我们能担当起教学和科研任务,在北大建设起中国古代文论的学科,都是杨先生谆谆教导的结果。由于邵岳同志过早去世,后来这方面的工作只好由我独立担当,一直到八十年代,才有陈熙中、卢永璘同志加入。

由于我进入文艺理论教研室后,曾担任教研室秘书,帮助杨先生和副主任吕德申先生,做一些具体的科研教学和培养研究生的教务工作,所以我对杨先生指导培养年轻文艺理论人才的意图和思想是比较熟悉的。

杨晦先生和研究生在一起

杨先生一共招过四届研究生,第一届是1956年按照苏联办法招收副博士研究生,杨先生共招了四名,但是只有胡经之和王世德两位完成全部学业毕业,严家炎和其他一位都中途因为工作需要,而转入新的工作。第二届是1960年招收了五名当代文艺理论研究生,他们是:吴泰昌、毛庆耆、王怀通、向光灿、徐汝霖。第三届是1962年招收了一名中国文艺思想史研究生郁源。第四届是文革以后招的董学文、曾镇南、郭建模、杨星映,不过这几位是以杨先生和吕先生共同名义招的,由于杨先生年岁大了,实际由吕先生具体指导。杨先生对研究生培养的基本想法是和当时一般人的想法不同的,杨先生的指导原则可以用四句话来概括:中西并重,古今结合,理论和创作兼通,以文学为主又熟悉艺术。杨先生要求研究生不管是研究当代文学理论,还是研究中国古代文学理论批评,都要同时认真学习研究中国古代文艺理论史和西方文艺理论史。既要研究古代的文艺思想史,也要研究当代文艺思想,特别是马克思主义文艺理论。研究文艺理论同时要研究创作实际,没有对中国文学史的深入研究,就不可能研究好古代文艺思想,所以杨先生要求研究生钻研中外古今文艺理论专著的同时,要深入学习古今中外有代表性的作家作品,要求研究生要深入研读《诗经》、《楚辞》,而且要读十三经中的毛诗孔颖达正义,清代马瑞辰的《毛诗传笺通释》、方玉润的《诗经原始》等,研读《楚辞》,要读王逸注洪兴祖补注的《楚辞》,要读仇兆鳌的《杜诗详注》,读王琦注的《李太白集》,等等。

杨先生不仅是作家,写过很多戏剧作品,而且是造诣深厚的学者,他对曹禺的戏剧,关汉卿的戏剧,以及西方的很多著名作家、戏剧家,都有相当深入的研究,发表过影响深远的重要论文。还翻译过莫里哀的戏剧十五种。特别强调要把理论学习和作家作品的学习密切结合。所以他坚持把中国古代文论放在文艺理论教研室,而不放在古代文学教研室。而且认为只研究文学批评史是不够的,要研究文艺思想史,研究和熟悉艺术理论批评,研究音乐、绘画等理论批评史,十分重视《乐记》、《声无哀乐论》等重要音乐美学著作,及其对古代文艺思想和文艺创作所产生的深刻影响。可惜的是杨先生没有能完成《中国文艺思想史》的写作,杨先生已经收集了大量的资料,如果没有文革的干扰,杨先生一定会完成他毕生的心愿。

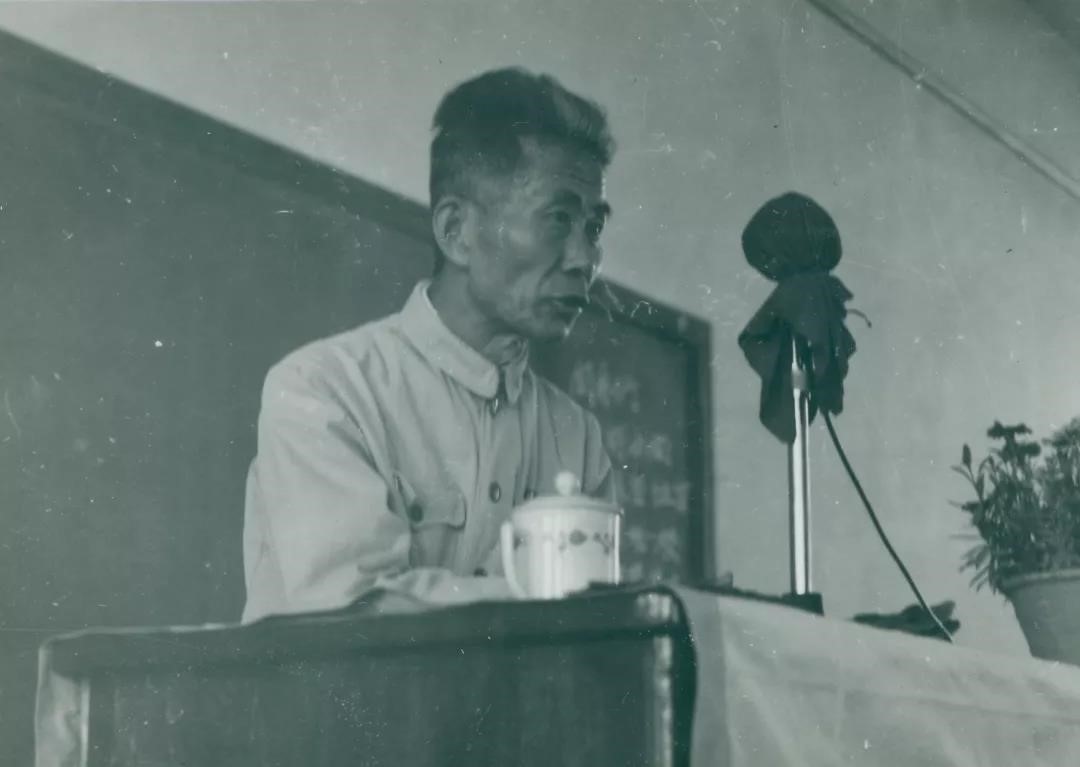

讲台上的杨晦先生

杨先生在学术上有自己的很多独到见解。比如他对流行的说中国古代是所谓大文学观念很不赞成。他认为研究中国古代文论一个很大的问题是要弄清楚什么是文学。很多人把一般的文章都说成是文学,全给搅浑了。所以他在给我和邵岳讲《昭明文选序》时就十分深刻地指出,这篇文章的关键是提出了什么是文学的问题,虽然他并没有解决这个问题,但是比同时代的其他人看的要深入得多。他常常告诉我和邵岳,要懂得中国文艺史上,凡是受儒家思想影响特别深的时候,往往文学创作上的成就不高,艺术水平比较一般。他很重视探讨杂文的文学性和书法的艺术性问题。凡此等等,都与一般常人的理解不同,而给我们一种十分值得探讨的启发性。不仅在学术上有自己的独立见解,杨先生在政治上也是有自己独到见解的,始终坚持科学的原则,决不随风飘摇。虽然杨先生在文革前后受到不应有的批判,被戴上修正主义的帽子,但是他从不妥协屈服。杨先生是一个非常有骨气的学者,无论政治上还是学术上,都善于清晰地辨别是非,坚守正确的原则立场。今天我们纪念杨晦先生,应该深入研究他的学术思想、文艺思想,这对于我们在学术上文艺上走坚实的创新道路,培养新一代有独立创见的学术队伍,有非常重要的意义。由于杨先生很多思想见解并没有见诸文字,而是体现在与朋友的交谈和对学生的培养教导过程中,因此我们需要在可能的条件下,多方面地采访收集,让这些发光的金子不被埋没,而得到发扬光大。谨以小文深切怀念我的恩师——杨晦先生。

张少康2019-11-9於蓝旗营寓所

纪念文章仅代表作者个人观点和立场

本文插图来源:北京大学档案馆

作者图片来源:程红