编者按

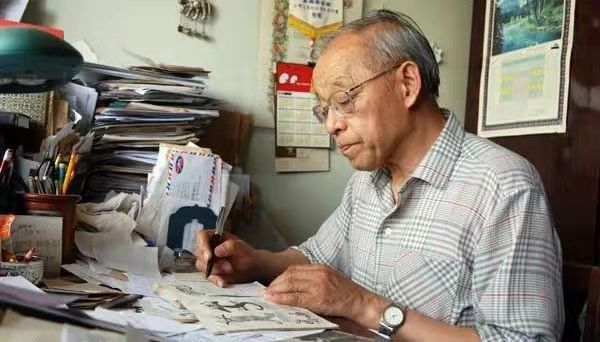

作者段宝林,1934年生,北京大学中文系教授。1954考入北大中文系,毕业后留校任教。曾任中国俗文学学会副会长、中国民俗学会副理事长、北大民俗学会负责人等。著有《中国民间文学概要》《中国民间文艺学》《立体文学论》《笑话——人间的喜剧艺术》等。

1954年,我从上海华东作家协会考到北大中文系深造。一年级的“文艺学引论”就是杨晦先生讲的。在当时最大的教室一教101,坐得满满的。

杨先生明确地说:“文艺理论是研究文学艺术发展规律的科学!”于是探讨文艺发展规律就成了我毕生孜孜以求的目标。杨先生是我学术征途上的启蒙老师和引路人。

1956年,我读三年级,要写学年论文。我的学年论文题目是《文艺的思想性与艺术性的关系》,这个题目是文艺的根本问题之一,非常有趣。特别是“什么是艺术性”、“艺术的本质特征是什么”,我在上海工作时就思考过这个问题,当时的苏联教材(如季莫菲耶夫《文学原理》)都认为文艺的特性是形象性。

我感到形象性只是文艺表现形式的特征,是手段,不是目的,而目的是更本质的。于是深入探讨这个问题,我看了许多书,写了十几本读书手记,日夜思索,终于从托尔斯泰晚年所写的《艺术论》中得到启示,写了五万字的论文,论证以形象表现感情,才是文艺的特点。

我提出了“艺术内容”的概念,认为感情是艺术内容,是更本质的东西。我又分析了感情与情绪的别。当时出版的苏联捷普诺夫的《心理学》教材引用了许多作家创作的材料作分析使我得到启发,但心理学家们至今也没有弄清楚二者的区别,认为二者没有本质的区别,只有量的区别而已。

一般人认为感情就是喜怒哀乐等,我以为那实际上不是感情而只是情绪。

情绪是抽象的,感情是具体的。一种情绪可以表现为各种不同的感情。比如都是“喜”,有人喜学习,有人喜运动,有人喜欢赌钱,情绪都是喜,但感情却大不一样。感情是有对象的,是对某一事物或人物的态度,是爱是憎,是好是恶,是有倾向性的,可以说没有一种感情是不包含思想的。普列汉诺夫否定托翁“艺术是人们交流感情的工具”的命题,说这是“不对的”,艺术既表现感情又表现思想。

这其实是“画蛇添足”,副作用颇大,后来变成形象思维的公式:“文艺特性是以形象反映生活表现思想”,往往把感情有意无意地忽略了,有人甚至认为表现感情就是资产阶级“人性论”,就这就为公式化、概念化、图解生活打开了大门。

这篇文章的探索现在看来仍然是有价值的。至今人们还没有提出我所论证过的范畴概念与命题,如果在现在,作为学术问题,提出不同意见,已不成大问题。但在当时,苏联就代表马列主义,不同意或否定苏联文艺理论就成了反马列主义。

文章送请杨晦先生指教。杨先生看后没有表示意见,但他似乎是同意我的探索的。有两件事给我极深的印象。

一是1958年“双反”运动中,班上曾有大字报批评我“反对苏联文艺理论,受修正主义影响”。但是杨先生并不同意,而把我留在中文系文艺理论教研室做他的助教。

后来由于民间文学课需要教员(朱家玉先生去世了),我主动提出去搞民间文学,到这个新的学科中去开荒、去创造。这个想法得到了杨先生的支持。他放我到文学史教研室搞民间文学,并热情支持我同中国民间文艺研究会的同志一起去河北调查义和团故事传说,到西藏去调查民歌、故事、史诗,参加《中国歌谣资料》(铅印3本,油印12本)的编选工作。并支持我走上课堂给中外学生开民间文学和少数民族文学的课程。

第二件事是我后来才知道的。1962年我当教研室秘书,一位新调来的系领导常搞一些形式主义的统计,我表示不满。于是他就借精简人员的机会,想把我调到北大附中去。当时我并不知道,只是我不当教研室秘书了,而当了62级的级主任兼班主任,他提出所有的课都要发讲义,以为我编不了讲义,但是我却按时把民间文学课的讲义印发给学生了。当时一面上大课(在化学楼101,两个年级合上),一面在王瑶导师指导下编写讲义,按时印发打印稿。一直讲到1966年,印发讲义三次,这是1981年1月出版的《中国民间文学概要》的基础。当时王瑶先生就希望我把书稿给出版社看看,因“社教”和“文革”而未能出版,又拖了十多年才印成书。那时我不知道要精简我的事,在“文革”中我才听曹先擢同志说。在讨论我的问题时,杨晦先生向教研室副主任彭兰说:“你不知道吧,段宝林在文艺理论上也有一套哩!"杨先生是系主任,又是文艺理论教研室的主任,他的话当然更有权威性。这样我才没有被调走。

这两件事说明,我之所以能在北大中文系教书,多亏了杨晦先生。如果没有杨晦恩师,我也许早已离开了中文系。

杨晦先生

杨先生主张中文系学生要打好基础,文学是语言的艺术,文学专业学生也要学好语言课。当时我们听王力、魏建功、高名凯、周祖谟、袁家骅等先生的语言课相当多,听得津津有味,但也有些同学不理解,认为语言课学多了,没什么用,影响文学课的学习。1958年给杨先生贴了大字报。

1958年还有一张大字报,记得是哲学系一位先生写的,印在铅印的“北大大字报选”中,甚为显眼。内容是“火烧”杨晦先生。这张大字报认为,杨晦先生对新中国成立后的历次文艺思想斗争都抱消极态度,不是“按兵不动”,就是“沉默不语”,或是“无声无息”,对批判《武训传》《红楼梦研究》、批判“胡风集团”、“反右”等全国性的批判运动,杨晦先生都没写文章参加斗争。

吕德申先生说,50年代初思想改造运动中,胡乔木的报告还批评杨先生“大讲农民文学”,要他检查。杨先生认为,提倡文学为农民服务没错,所以也未作检查。

直到北大“社教”时期,杨先生还坚持“高校60 条”的原则,认为北大是“生产人才的生产部门,不是阶级斗争部门”。

历史已经证明了杨先生的真知灼见,说明他善于从实际出发独立思考,能够在复杂的斗争中保持清醒头脑,决不随波逐流,再大的压力也不在话下。这种敢于坚持真理的硬骨头精神是难能可贵的。这是彻底唯物主义者的崇高风格。

杨先生最反对姚文元不学无术乱批判,不懂德彪西而大批“无标题音乐”,要我们年轻人千万不要跟他学。

杨先生指导我们进修,特别强调打基础。他曾语重心长地对我说:“不要急于发表文章,把基础打扎实了,将来文章是写不完的。”我说我要系统学习,他问我“怎么系统学习?”我说:“从诗经、乐府一部部书读下来。”他点头表示同意。

杨先生是鲁迅和李大钊的学生。他始终非常崇敬鲁迅,处处学习鲁迅,像鲁迅先生那样关怀青年,学习鲁迅的硬骨头精神,甚至自己的发型也效仿鲁迅的冲天式。

记得中文系在60年代曾举行过一次书法展览,杨晦先生书写了一副对联:“铁肩担道义 妙手著文章”这副对联李大钊先生也曾写过,我想这正是他们崇高的北大精神的最好概括。我们也要好好学习这种北大精神,继承优良传统把中文系办得更好。

段宝林

2019.11.于北大中文系

纪念文章仅代表作者个人观点和立场

本文插图来源:北京大学档案馆

作者图片来自网络